每日經濟新聞 2017-12-19 22:34:29

國家發改委印發《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》,標志著我國碳排放交易體系正式啟動。發電行業先行納入體系,前期對一些高耗能的火電企業將形成負面影響,但是這也將倒逼高排放企業向低排放方向發展,使得電力結構以及能源結構優化。

每經編輯 周程程

每經記者 周程程 每經編輯 陳星

12月19日,《每日經濟新聞》記者從國家發改委新聞發布會上獲悉,經國務院同意,國家發改委印發了《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》,這標志著我國碳排放交易體系完成了總體設計,并正式啟動。

國家發改委副主任張勇在新聞發布會上表示,方案以發電行業為突破口,率先啟動全國碳排放交易體系,分階段穩步推行碳市場建設,這是當前和今后一個階段我國碳市場建設的指導性文件。

這將對電力行業產生怎樣的影響?廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對《每日經濟新聞》記者表示,前期對一些高耗能的火電企業將形成負面影響,意味著其成本增加。但是這也將倒逼高排放企業向低排放方向發展,使得電力結構以及能源結構優化。

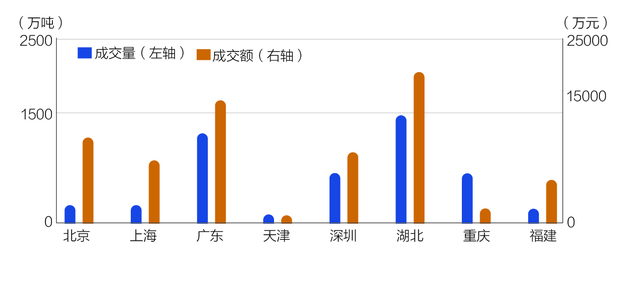

2017年碳交易成交量、成交額

碳交易配額市場或達萬億級

2013年,京津滬粵等七個省市開始試點碳排放權交易,電力、水泥等多個行業被納入。交易方式主要為配額交易,還包括中國核證減排量(CCER)交易。目前,試點已取得了一些成效,為全國碳排放交易體系建設打下基礎。

據上海市委常委、常務副市長周波介紹,上海自2013年試點以來,共有27個行業,包括工業和非工業,310家重點企業參與了碳排放的交易,有600多家機構和企業參加了市場交易。目前碳排放交易總量下降了7%,煤炭總量下降了11.7%。

數據顯示,截至2017年9月底,在碳排放權交易試點的省市納入交易的有近3000家重點排放單位,累計配額成交量達到1.97億噸二氧化碳當量,約45億元。

在企業碳排放量下降的同時,地方也在碳金融方面進行了積極的探索。

湖北省副省長童道馳指出,湖北在碳金融的創新,包括交易、托管、結算等業務方面都作了一些工作。碳市場對精準扶貧也有很好的影響,可以通過自愿減排,貧困地區產生的CCER,用來出賣和購買。貧困地區的CCER被賣給需要這些額度的人,會產生效益,在扶貧攻堅上也發揮了作用。

國金證券研報顯示,我國配額市場活躍,短期將達千億級規模,長期或達萬億級。目前中國碳交易市場已經成為世界第二大碳交易市場,截至2017年10月,累計配額成交量達到4.06億噸二氧化碳當量,成交額累計達102億元。

此外,CCER市場的重要性與日俱增。上述研報指出,2016年我國CCER成交量為1609.6萬噸,成交額1.11億元,成交額約占配額成交額的10%。預計未來市場價值將達120億至200億元。

高耗能高排放行業將陸續納入

對于為何選擇發電行業作為突破口,張勇表示,從八個高耗能行業準備過程中發現,發電行業現在最具備條件。

國家發展改革委氣候司司長李高表示,發電行業的數據基礎比較好,產品相對比較單一,主要是熱、電兩類,數據計量設備較完備,管理較規范。容易進行核查核實,配額分配也簡便易行。此外,發電行業的排放量很大也是考慮因素之一。

根據《方案》要求,納入企業的門檻是排放量為每年2.6萬噸二氧化碳量,相當于綜合能耗1萬噸標準煤左右。李高表示,以此為門檻,發電行業納入的企業達到1700多家,排放量超過30億噸。發電行業啟動交易,規模遠遠超過世界上正在運行的任何一個碳市場。

值得注意的是,在先期啟動發電行業的基礎上,還將進一步考慮其他高耗能、高排放行業。

李高稱,正在進行相關的方法學研究,也在跟行業部門進行各方面的準備,總的來看,成熟一個行業,納入一個行業,逐步擴大市場覆蓋范圍。

“將來納入碳市場的門檻可能還要進一步降低,要把更多的企業納入到碳市場的管理范圍。經過一段時間的發展,中國碳市場會逐步走向成熟,同時納入的行業范圍和企業數量,還有排放的數量,也都會是一個相當大的規模。”李高說。

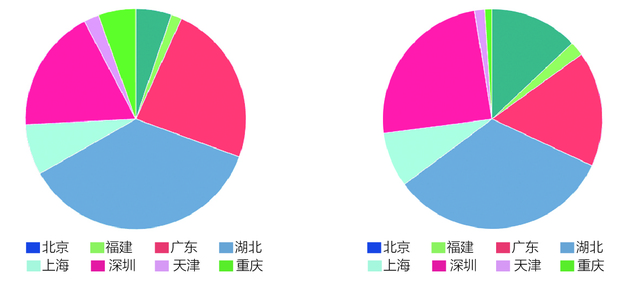

各地碳交易量占比、各地碳交易額占比

企業超排成本更高

國家發改委氣候司副司長蔣兆理表示,啟動碳交易之后,對企業的內部管理、經營決策、企業投資都會產生深刻影響。

其中在經營決策上,蔣兆理介紹說,過去企業排放多少、排放什么不受約束,所以這方面是沒有成本的。啟動碳交易之后,企業會掂量,如果超排就會付出相應的成本。因此,在企業的經營決策當中就會審慎地考慮,對那些又不賺錢或者賺錢不多、競爭又很激烈的產品,就會考慮是不是要放棄。

“這樣一來,過去那些企業說,每噸鋼鐵掙的錢還不如賣一斤白菜掙的多,在碳交易的情況下這種現象就不會存在了。”蔣兆理說,這也同樣反映在投資層面,碳排放權交易,根據國務院批準的配額總量設定和分配方案規定,是以基準線法和歷史強度下降法為準。這就要求,凡是在基準線以上的企業可以去增加生產,生產得越多,獲得的配額就越多,可以通過碳市場獲取更多的利益。

與此形成對比的是,經營管理不好、技術裝備水平低的企業,若是多生產,就會帶來更多的配額購買負擔。

蔣兆理表示,這種情況下,企業想要不長期處在基準線以下的位置,必須要加大投資力度,改善經營管理,使得單位產品的碳排放達到一定的標準,甚至超過這個標準,才能在未來的市場競爭當中占據有利的地位。從行業來看,有的企業會因為碳交易增加負擔,而另一部分企業會因為碳交易而獲取利益,總體來講,這是平衡的。從長遠來看,由于管理水平更高的企業發揮了它的產能優勢,這樣它的單位產品的碳排放和相應化石能源和材料消耗就有所下降,從行業來講,總體成本是下降的。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP