每日經濟新聞 2019-06-15 19:11:52

李克強來到杭州市拱墅區和睦新村,走進居民家中關切詢問老人照護、幼兒入托等情況,在社區考察居家養老服務項目。他表示,居家和社區養老服務需求巨大,要大力引入社會力量增加供給,政府要加大支持,讓老人過上舒適安康、快樂幸福的生活,這也讓年輕人對未來充滿信心。

每經記者 張懷水 每經編輯 陳星

我國已進入老齡化社會,養老成為越來越重要的課題。

6月12日至13日,中共中央政治局常委、國務院總理李克強在杭州考察時就又一次關注這一社會熱點。

李克強來到杭州市拱墅區和睦新村,走進居民家中關切詢問老人照護、幼兒入托等情況,在社區考察居家養老服務項目。他表示,居家和社區養老服務需求巨大,要大力引入社會力量增加供給,政府要加大支持,讓老人過上舒適安康、快樂幸福的生活,這也讓年輕人對未來充滿信心。

國家行政學院教授竹立家接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,居家養老服務在我國還處于起步階段,尤其中國已經進入老齡化,居家養老服務的供需矛盾比較突出。“引入社會資本進入養老行業是緩解供需不平衡的有效手段,但不能將居家養老完全商業化,一定是公益和半公益性質,只有這樣才能真正減輕老齡家庭的負擔。”

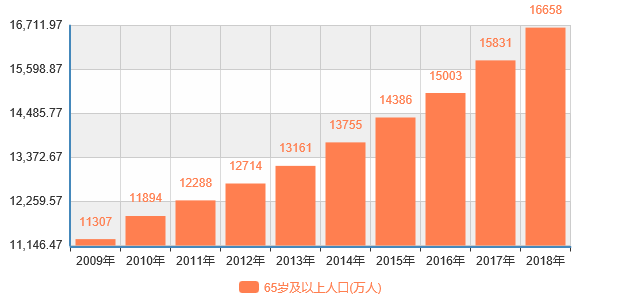

據民政部統計,截至2017年底,全國60周歲及以上老年人口24090萬人,占總人口的17.3%,其中65周歲及以上老年人口15831萬人,占總人口的11.4%。而根據全國老齡辦的預測,到2020年,全國60周歲以上老年人口將達到2.55億人。

數據來源:國家統計局

按照聯合國的標準,一個地區60歲以上老人達到總人口的10%,或65歲老人占總人口的7%,該地區即視為進入老齡化社會。

全國老齡辦政策研究部主任李志宏表示,不同于發達國家,我國人口老齡化進程與新興工業化、城鎮化、信息化和農業現代化進程相伴隨,與家庭小型化、空巢化相交織,帶來的問題和矛盾更加復雜。

如何緩解老齡化帶來的養老壓力?李克強在考察時指出,要大力引入社會力量增加供給,政府要加大支持,讓老人過上舒適安康、快樂幸福的生活,這也讓年輕人對未來充滿信心。民生選項有很多,還要大力發展社區托幼、家政、助醫等服務。

《每日經濟新聞》記者注意到,今年2月,國家發改委等18部門聯合印發《加大力度推動社會領域公共服務補短板強弱項提質量 促進形成強大國內市場的行動方案》。民政部副部長高曉兵介紹,民政部推動取消養老機構設立許可,目前已經通過老年人權益保障法的修訂,并正式公布實施。“取消養老機構設立許可后,民政部的職能從事前審批轉變為事中事后監管,寓監管于服務當中,為各類市場主體辦好養老機構提供服務。”

推動取消養老機構設立許可意味著社會資本進入養老行業的門檻降低了。而根據中國社科院2016年發布的《中國養老產業發展白皮書》,預計到2030年,中國養老產業市場可達13萬億元。中國老齡科學研究中心曾經做出的一個測算,2050年中國老齡產業產值將突破100萬億元,占屆時國內生產總值的三分之一以上。

為了更好引導社會力量進入居家養老等民生工程,政府也充分發揮了政策支持和引導的作用。今年5月29日的國務院常務會議確定,放寬準入,引導社會力量廣泛參與社區養老服務。鼓勵發展具備全托、日托、上門服務等綜合功能的社區養老機構,在房租、用水用電價格上給予政策優惠。

會議確定,從今年6月1日到2025年底,對提供社區養老、托育、家政相關服務的收入免征增值稅,并減按90%計入所得稅應納稅所得額;對承受或提供房產、土地用于上述服務的,免征契稅、房產稅、城鎮土地使用稅和城市基礎設施配套費、不動產登記費等6項收費。同時,研究完善增值稅加計抵減政策,進一步支持生活服務業發展。擴大員工制家政企業免征增值稅范圍。

竹立家向《每日經濟新聞》記者表示,社會資本是否愿意進入居家養老行業,最主要的還是看有沒有盈利空間。與此同時,居家養老是惠民行業,不能因為商業化而增加老年人的負擔。“如何緩解這對矛盾?最重要的是發揮政府政策引導的作用,加大對行業的優惠力度和財政支持。”

此外,記者還注意到,為了更好地引導社會力量進入居家養老行業,不用地區也制定了相應的舉措。

日前,廣州市民政局印發了《廣州市支持社會力量參與社區居家養老服務試行辦法》,社會力量舉辦的社區居家養老服務機構,在創辦、運營、醫養結合、人才培養和星級評定等方面可獲得補貼支持。符合條件的機構可申請最高20萬元的創辦補貼;社區居家養老服務機構養老護理從業人員納入緊缺職業目錄,在積分制入戶、子女入學、公租房申請等方面給予政策傾斜。

無錫市在去年就印發了《關于全面放開養老服務市場 提升養老服務質量的實施意見》,對獲得國家馳名、省著名商標的養老服務企業分別給予20萬元、10萬元一次性獎勵。無錫市民政局負責人介紹,無錫將充分借助物聯網等現代科學技術,打造升級版養老綜合信息平臺,推動養老智慧化發展。到2020年,爭取建成200家智慧化養老服務機構。為此,對養老服務機構智慧化建設工程按投入資金給予適當補貼,最高補貼可達30萬元。

(封面圖片來源:攝圖網)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP