每日經濟新聞 2020-08-10 09:44:56

每經記者 李星 每經實習記者 趙雨萌 每經編輯 孫磊

理想汽車雖然已登陸納斯達克,但其創始人李想卻對國內電動車的未來開始焦慮。

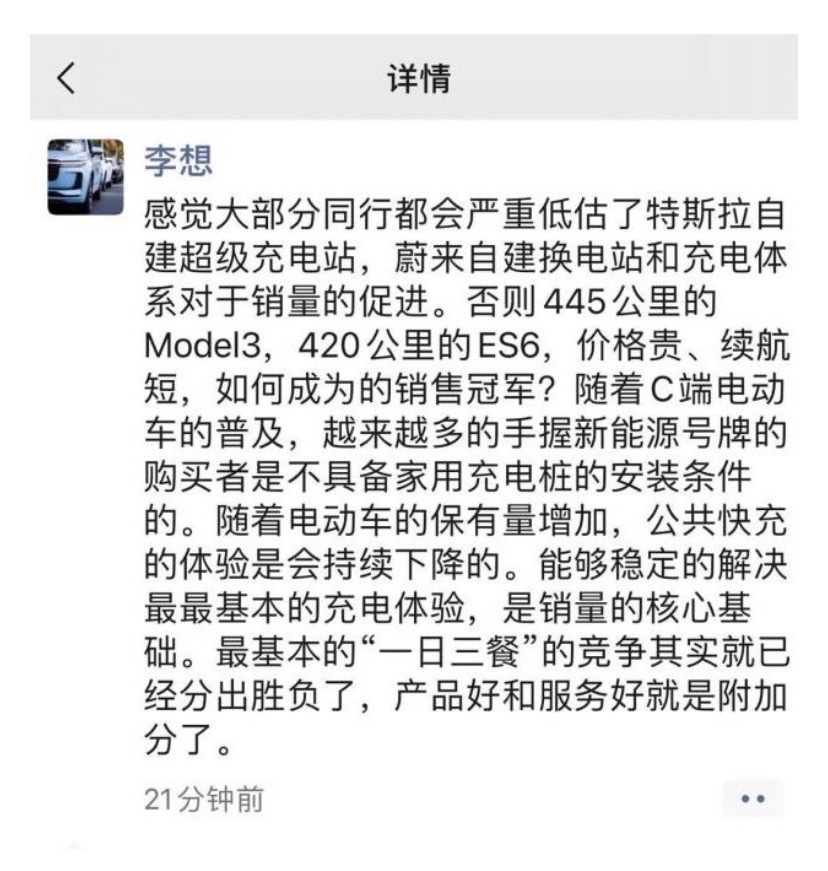

“大部分人還沒搞明白特斯拉到底是怎么贏的。”看到6月北京、上海、深圳的車型銷量排名后,李想在社交媒體上感嘆,“幾乎所有的企業都不知道特斯拉贏在哪里,因為贏的原因太初級了,沒那么光鮮,反而被忽略了。”

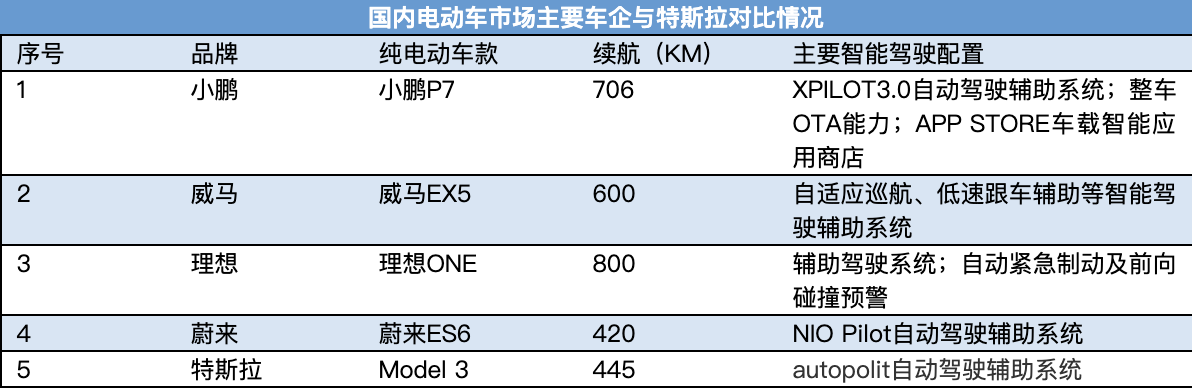

李想認為,比續航、比智能、比性價,國內電動車企在這三個方面均超過特斯拉,卻無法撼動其地位。“一輛445公里續航的車干翻了一切。”而續航能力并非頂尖的特斯拉Model 3,銷量卻一路飆升,這讓李想百思不得其解。

圖片來源:網絡

從李想曬出的北京、上海、深圳三地6月份車型銷量數據來看,特斯拉Model 3均以超過第二名近千輛的成績奪冠,李想用“滅頂之災”來形容特斯拉Model 3這種碾壓式的增長勢頭。

“大部分車企都嚴重低估了特斯拉的自建超級充電站,包括蔚來自建換電站和充電體系對于銷量的促進。”李想說。

圖片來源:網絡

但是,特斯拉能在電動汽車領域“一騎絕塵”原因卻并非僅是自建超級充電站。特斯拉Model 3車主修然(化名)接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,其當初決定購置特斯拉是因為其智能化的駕駛體驗和炫酷外形。

“我平常開車主要用于代步,不出遠門續航能力足夠了,家里的停車位裝有充電樁,晚上充電第二天便可正常使用,特斯拉自建的超級充電樁平常使用的不多,主要在應急時使用。”修然向記者表示,續航能力并不是他購車的決定因素。

車主:買特斯拉不是因為充電樁

數據顯示,2020年6月,Model 3在北京、上海、深圳等一線城市銷量位居榜首。具體來看,6月Model 3在北京的銷量為1876輛,幾乎為第二名奔馳GLC級910輛的兩倍;在上海,Model 3的銷量高出第二名科沃茲1897輛;在深圳,Model 3銷量則高出第二名卡羅拉904輛。

圖片來源:網絡

此外,據乘聯會數據,6月,國產特斯拉Model 3銷量為14954輛,環比增長35%,占純電動汽車總銷量比例為23%,而理想ONE銷量為1834輛,二者差距明顯。

對于銷量上的巨大差距,李想自己做了分析。他認為,特斯拉能夠取勝有三點主要因素:品牌效應、售后服務和充電樁。特別是第三點,李想認為,大部分車企都嚴重低估了特斯拉的自建超級充電站,包括蔚來自建換電站和充電體系對于銷量的促進。

“隨著C端電動車的普及,越來越多手握新能源號牌的購買者不具備家用充電樁的安裝條件。同時隨著電動車保有量增加,公共快充樁的使用體驗持續下降。因此,能夠穩定解決最基本的充電體驗是銷量的核心基礎。最基本的‘一日三餐’的競爭其實已經分出勝負,產品好和服務好是附加分。”李想表示。

圖片來源:每經記者 譚玉涵 攝

數據顯示,截至目前,特斯拉全球快速充電站達到2000座,充電樁設備達到1.8萬個,自建超級充電樁數量在電動車企中位居首位。在中國,特斯拉擁有超過2500個超級充電樁和2400個目的地充電樁,遍布主要城市的核心商圈和熱門自駕路線。特斯拉曾表示,2020年將在中國新建4000個超級充電樁,這一數字是過去5年建設總量的兩倍。

但記者對杭州地區多名Model 3車主采訪時發現,超級充電樁并非車主選擇特斯拉時最為看重的要素。如,Model 3車主程安(化名)告訴記者,他是2019年購置的Model 3,當初選擇這一品牌,是綜合考慮了其外觀、性能、駕駛體驗和自動輔助駕駛功能等因素。“我比較重視駕駛體驗,特斯拉相較于其他品牌的電動車能最大限度實現科技滿足感,自動輔助駕駛系統也是目前電動車領域較強的。”程安說。

程安稱,他在購置Model 3時也了解了市場上同級別的電動車。“不可否認特斯拉存在短板,但就像一個水桶,除了做工差這個短板,特斯拉其他方面性能木板長度基本均等,水不會溢出來。”程安解釋稱,由于他距離杭州特斯拉服務中心較近,使用特斯拉自建的超級充電樁很方便。但對于距離較遠的車主,杭州目前到處都是充電樁,使用起來也很方便。

95后準Model 3車主彭新(化名)告訴記者:“之前也猶豫過其他品牌的電動車,但特斯拉的科技感和自動駕駛輔助系統是電動車里較強的。其次,外形設計也是我重點考慮因素。”

“軟件”比拼已是新賽道

續航能力并非強項的特斯拉銷量一路攀升后,國內電動車企也開始反思:之前是不是過度強調了車輛的長續航能力。事實上,隨著用戶注重智能化駕駛體驗的需求呼聲愈來愈高,電動化、智能化、共享化成為汽車產業發展新趨勢,這意味著“軟件定義汽車”的時代已經來臨。

軟件定義汽車帶來的直接結果就是軟件在汽車中扮演的角色愈發重要,不僅是汽車電子占整車成本逐漸提高,車聯網、自動駕駛技術的逐步發展也將帶動汽車產業轉型升級。據摩根士丹利研究中心的數據,到2020年,車輛的硬件價值占車身本來價格比例為40%,軟件占40%,車輛提供的內容價值占20%。

因此,許多傳統汽車巨頭如大眾汽車、戴姆勒汽車、豐田汽車等均已意識到自主掌握軟件開發能力的重要性。近兩年,擁有百年造車歷史的傳統汽車巨頭們紛紛向數字化出行公司轉型,加大了對軟件技術研發的資金和人員投入比重。

而部分國內電動車品牌也認識到汽車軟件研發的重要價值,紛紛開始布局軟件開發領域。據悉,上汽、一汽、吉利均相繼被曝出正組建軟件團隊以強化軟件實力。

此外,長安汽車在2019年12月便成立了長安汽車軟件科技公司,主要聚焦智能駕駛、智能座艙、智能車控、智能車云等軟件研發。長安汽車方面表示,將在2020年底實現L3級量產,2021年將實現基于服務的智能車控軟件平臺量產,2025年將實現自動駕駛L4級量產,將軟件能力打造成公司核心競爭力。不僅如此,長安汽車未來預計研發投入超30億元,將引進全球軟件人才1000人。

威馬汽車CEO沈暉此前在接受媒體采訪時也表示,威馬汽車將計劃最早于2020年發布全新的Living Arechitecture智能電子電氣架構和擁有10倍于目前平臺算力水平的下一代芯片平臺,并推出適配5G技術的Living Engine3.0系統及智能座艙,而這一全新的架構具有超強軟件迭代能力,5分鐘即可實現全車軟件更新。

值得注意的是,盡管我國電動車企業紛紛意識到布局軟件市場的重要性,但不容忽視的是我國電動軟件產業起步仍較晚,且跨國車企掌握了大多數的關鍵技術并設置了較高的壁壘,從研發時間和技術上國內車企都不占優勢。有分析認為,盡管中國電動車造車新勢力致力于改變行業局面,但特斯拉強大的軟件開發能力仍是國內電動車企短時間內無法逾越的“鴻溝”。

有業內分析人士認為,擺在國內電動車軟件研發面前的難點,目前主要體現在四個方面:第一,軟件層次細分不夠,專注研發各類關鍵技術的組織較少;第二,軟件技術的使用偏保守;第三,基礎軟件所提供的功能偏通用化,缺少針對下一代關鍵技術的公共模塊;第四,生態較封閉,大量軟件工作花費在了不同軟硬件組合的時配上。

此外,汽車軟件人才緊缺也是一個十分現實的問題。正是基于上述因素,我國電動車軟件技術研發進展其實并不太順利,仍有很長的路要走。

制圖:實習生 趙雨萌

封面圖來源:理想汽車官網

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP