每日經濟新聞 2021-10-16 13:31:57

◎牛眼君(每經牛眼:njcjnews)注意到,收購終止并不算什么稀奇事,然而蹊蹺的是,早在8月25日公司就已經決定終止收購,為何到現在才正式公告呢?

每經記者 何劍嶺 每經編輯 吳永久

圖片來源:攝圖網

A股年年開,奇葩天天有。今天牛眼君(每經牛眼:njcjnews)發現,又有上市公司出來作妖啦!

作為大消費避險概念的代表,近期白酒股熱度又有所上升,那么大家還記得今年6月時與白酒相關的那一波行情嗎?當時多家上市公司宣布“跨界”涉足白酒,引來了資金的大力追捧,股價隨之強勁上升,一度被稱作是“借酒發瘋”。

其中反差最大、給人印象最深刻的就要算是眾興菌業(002772,SZ)了,主營食用菌的它,一度宣稱擬收購貴州茅臺鎮圣窖酒業100%的股權。消息一出,眾興菌業如同掌握了“財富密碼”,8天時間股價就實現了翻倍。

然而,昨日公司突然公告稱,這項收購“吹了”。然而更重要的是,公司早在8月25日就決定終止收購,但過了快2個月才正式公告,難免令股東們錯愕難平。

圖片來源:眾興菌業公告

昨日晚間20點過,眾興菌業發布關于終止股權收購合作意向書的公告稱,2021年06月20日,公司與劉見先生、劉良躍先生就公司擬現金收購其持有的圣窖酒業100%股權初步達成合作意向并簽署了《股權收購合作意向書》。因市場宏觀環境發生變化等原因,2021年8月25日公司決定終止本次收購。公司終止本次對外投資不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

牛眼君(每經牛眼:njcjnews)注意到,收購終止并不算什么稀奇事,然而蹊蹺的是,早在8月25日公司就已經決定終止收購,為何到現在才正式公告呢?持有的股民們在失望之余也表示非常憤怒。

圖片來源:東方財富網股吧

然而,“互聯網是有記憶的”。

牛眼君(每經牛眼:njcjnews)翻看了一下深交所互動易網站的歷史記錄,發現此次眾興菌業收購失敗的消息,或許就在公司決定終止之后不久就已“走漏”。只不過在公司反復表示“以公告為準”的回復之下,沒有引起股民們足夠的重視。

圖片來源:深交所互動易

公司決定終止收購后的第三天,即8月27日,連續有3名投資者通過網站和微信的方式,向公司詢問“有關于公司收購失敗的消息,請問是否屬實”。

不過,眾興菌業以標準的“復制粘貼”方式回復稱:“您好,感謝您對公司的關注!收購情況以公司在指定信息披露媒體上披露的公告為準,謝謝!”

圖片來源:深交所互動易

牛眼君(每經牛眼:njcjnews)注意到,在那之后近2個多月的時間,又有不少投資者多次詢問收購事項的進展情況,公司均統一回復:“請關注公司后續公告”。這種情況一直持續到10月11日。

然后到了昨日,在沒有任何心理準備的情況下,公司直接爆出收購終止的消息。回頭看來,投資者們對此產生負面情緒也是完全可以理解的。

資料顯示,眾興菌業是全國工廠化生產食用菌,尤其是金針菇的領先企業。2021年中報顯示,金針菇和雙孢菇是公司的兩大拳頭產品,業務收入占比分別為56.21%和43.71%,業務主要集中在華東、西北、華中區域。

值得注意的是,公司的業務沒有一點與酒類相關。也正是因為這個原因,眾興菌業在6月20日宣布擬收購圣窖酒業后,引發市場震動。而眾興菌業給出的理由是,白酒屬于大健康領域,與公司主營業務相似。一旦收購成功,公司會進入白酒與食用菌雙主業發展的階段。

眾興菌業日K線圖

就在眾興菌業宣布收購計劃時,A股市場的“白酒熱”還沒有完全退去,因此眾興菌業迅速受到資金的大力追捧。從6月21日起,眾興菌業連收6個漲停板,6月30日盤中最高漲至17.24元/股,創出4年多新高。股價在8天之內接近翻倍,公司儼然成為了“跨界大神”。

不過,在那之后,眾興菌業便陷入沉寂,股價也逐級下跌。9月30日最低報9.84元/股,創出前期高點以來的新低,截至昨日收盤報10.17元/股,較前期高點縮水4成。而在公告收購終止之后,股價持續下跌或將是大概率事件。

Wind數據顯示,截至中報時,眾興菌業共有5.78萬名股東,他們接下來恐怕要在忐忑中度過。

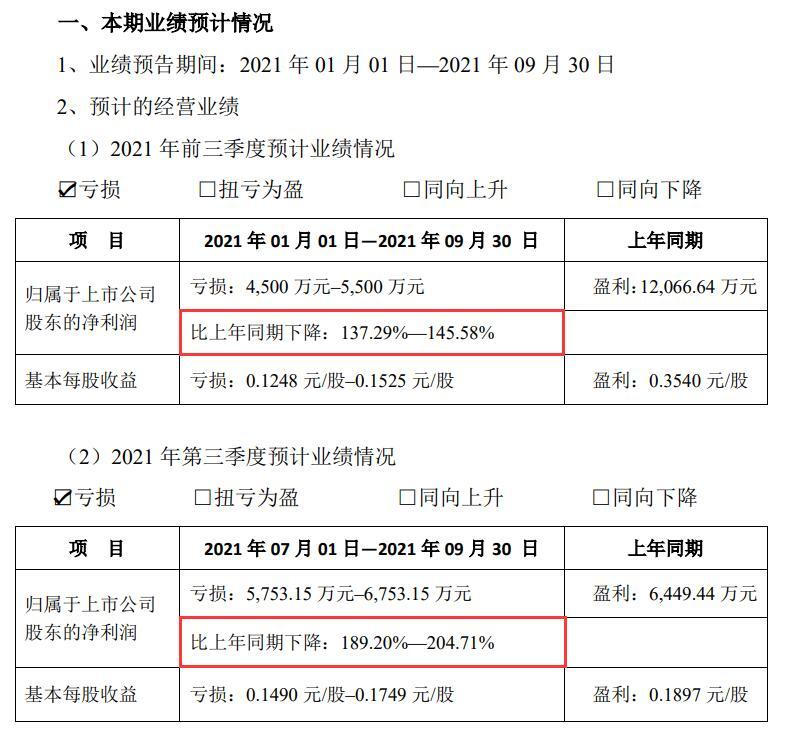

眾興菌業在9月29日發布的前三季度業績預告顯示,“跨界”也許是公司尋求業績轉正的途徑之一。

圖片來源:眾興菌業公告

業績預告顯示,眾興菌業前三季度預計虧損4500萬元~5500萬元,同比下降137.29%~145.58%;第三季度預計虧損5753萬元~6753萬元,同比下降189.20%~204.71%。也就是說,第三季度的虧損是造成前三季度虧損的重要原因。

圖片來源:眾興菌業公告

回過頭來,牛眼君(每經牛眼:njcjnews)又翻看了眾興菌業于6月20日發布的關于簽署股權收購合作意向書的提示性公告,公告末尾寫道:“公司將按照相關規定,根據后續進展情況及時履行決策程序和信息披露義務。”

如今,決定終止收購后近2個月才正式公告,期間回復投資者提問時也含糊不清、模棱兩可,讓人不禁要問:公司真的做到了及時履行信息披露義務嗎?

(本文僅供參考,不構成買賣依據,入市風險自擔。)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP