每日經濟新聞 2023-07-25 22:36:52

◎7月25日,華友鈷業披露,擬以2億美元間接拿下AMI公司在印尼的鎳鐵生產線過半股權;同時計劃與合作方共建硫酸鎳項目,項目投資2億美元。

每經記者 謝振宇 每經實習記者 付彥橋 每經編輯 董興生

華友鈷業(SH603799,股價50.94元,市值865.71億元)在一天內先后宣布了兩項投資大動作。7月25日,公司披露,擬以2億美元間接拿下AMI公司在印尼的鎳鐵生產線過半股權;同時計劃與合作方共建硫酸鎳項目,項目投資2億美元。

華友鈷業主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務,在多年的發展中打造了新能源產業、印尼鎳產業、非洲資源產業等事業板塊,并構建了鎳鈷鋰資源開發、有色金屬綠色精煉等產業鏈。近年來,公司海外投資動作頻頻。

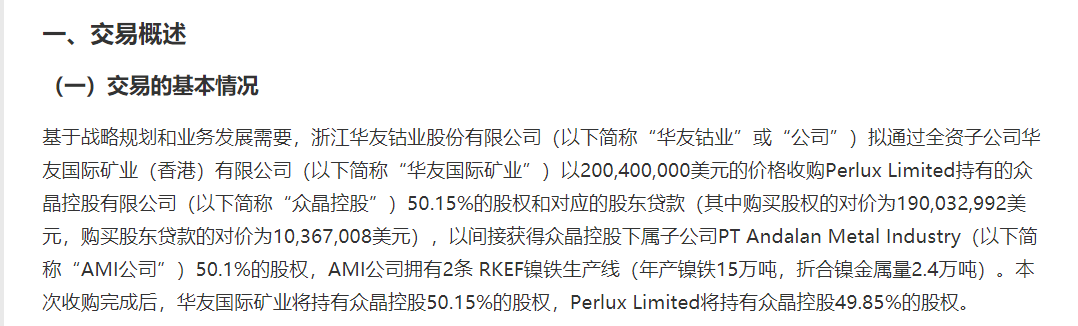

7月25日晚間,華友鈷業公告稱,公司擬通過全資子公司華友國際礦業(香港)有限公司(以下簡稱“華友國際礦業”)以2億美元的價格收購Perlux Limited持有的眾晶控股有限公司(以下簡稱“眾晶控股”)50.15%的股權和對應的股東貸款(其中購買股權的對價為1.9億美元,購買股東貸款的對價為0.1億美元),以間接獲得眾晶控股下屬子公司PT Andalan Metal Industry(以下簡稱“AMI公司”)50.1%的股權。

圖片來源:公告截圖

據悉,AMI公司擁有2條RKEF鎳鐵生產線(年產鎳鐵15萬噸,折合鎳金屬量2.4萬噸)。本次收購完成后,華友國際礦業將持有眾晶控股50.15%的股權,Perlux Limited將持有眾晶控股49.85%的股權。

華友鈷業公告披露,Perlux Limited是一家依據開曼群島法律注冊成立的有限責任公司,進行相關交易前,該公司持有眾晶控股100%的股權,同時眾晶控股持有AMI公司99.90%的股權。

《每日經濟新聞》記者注意到,AMI位于印度尼西亞緯達貝工業園區,其經營范圍主要是RKEF(生產粗鎳鐵的工藝)產線運營以及鎳金屬的提取。截至2022年12月31日,AMI公司總資產2.8億美元、凈資產2.6億美元;2022年度營業收入5.6億美元、凈利潤1.6億美元。

對于本次收購的影響,華友鈷業稱,是按照中長期發展戰略做出的安排。通過收購AMI公司鎳鐵生產線并進行相關技改后,將進一步提升公司冰鎳產能,有利于為公司新能源鋰電材料業務的發展提供高效、穩定、多元化的資源保障,提升公司的盈利能力和可持續發展能力。

25日,華友鈷業發布的另一則公告稱,公司擬通過全資子公司HUAYAO INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.(以下簡稱“HUAYAO”)與STRIVE INVESTMENT CAPITAL PTE.LTD.(以下簡稱“STRIVE”)、LINDO INVESTMENT PTE.LTD.(以下簡稱“LINDO”)在印尼合資建設PT Huaxiang Refining Indonesia(中文名“華翔精煉(印尼)有限公司”,以下簡稱“華翔精煉”)年產5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項目。經初步測算,該項目總投資約為2億美元(含建設投資、建設期利息及鋪底流動資金)。

具體來看,華翔精煉的授權資本為100萬美元,其中HUAYAO應實繳出資49.00萬美元,持股比例為49.00%;STRIVE應實繳出資49.00萬美元,持股比例為49.00%;LINDO應實繳出資2.00萬美元,持股比例為2.00%。

圖片來源:公告截圖

值得一提的是,此次投資項目同樣位于印度尼西亞緯達貝工業園區,各方將在此建設硫酸鎳冶煉項目,項目建成后,預計將新增年產5萬噸硫酸鎳(金屬量)產品。

關于此次項目總投資來源,公司披露,其中40%的資金,除另有約定外,由協議各方根據其在華翔精煉所持有的股權比例以自有資金向華翔精煉提供;而另外60%的資金,由HUAYAO牽頭以華翔精煉作為借款主體進行項目融資,STRIVE、LINDO應積極配合,與HUAYAO共同完成項目融資。

除此之外,為保證華翔精煉所生產產品的銷售,實現合資公司收益,各方一致同意HUAYAO、STRIVE、LINDO按各自持有的股權比例包銷華翔精煉所生產的全部產品。其中,HUAYAO包銷比例為49%,STRIVE包銷比例為49%,LINDO包銷比例為2%。華翔精煉將與HUAYAO或其關聯方、STRIVE或其關聯方和LINDO或其關聯方簽署包銷協議。

對于本次投建項目,華友鈷業表示,是按照中長期發展戰略做出的安排,亦是公司國際化戰略的重要步驟,將進一步深化公司鎳資源一體化布局。

實際上,這不是華友鈷業第一次在印尼與合作方合資投建項目。

此前2021年5月24日,華友鈷業披露,擬通過其全資孫公司華友國際鈷業與永瑞、Glaucous等其他合資方設立合資公司華宇公司,擬在印度尼西亞緯達貝工業園區建設紅土鎳礦濕法冶煉項目,項目生產規模為年產約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產品,而此次投資總金額高達20.8億美元。

封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP