每日經濟新聞 2023-08-25 09:49:40

◎今年7月上旬,廣州舉行了一場聲勢浩蕩的電動自行車限行新規聽證會,引發全國性關注。一方面,作為市民最重要的短途出行補充,電動自行車這些年越來越受歡迎。我們關心哪些困在限行區的騎車人,另一方面,在學者看來,中國城市巨大的電動自行車保有量,又讓交通陷入一種惡性循環……

每經記者 吳澤鵬 陳鵬麗 每經編輯 文多

圖片來源:視覺中國

廣東深圳,新修消防條例將于11月起實施,明確違規停放電動自行車且拒不改正的,對單位處1000元以上5000元以下罰款,對個人處500元以上1000元以下罰款。

廣西新聞網7月報道,9月起,南寧市不符合“新國標”要求的“大綠牌”電動自行車就不能上路行駛了。

福建廈門,將思明、湖里區電動自行車嚴管路段從38條擴大到41條。

甘肅酒泉,新的電動車管理條例審議通過,10月起施行。

……

近期,電動自行車整治再次成為多地相關部門的工作重心,多個城市正在“收緊”電動自行車的管理。

其中,廣州最受矚目。羊城已花費了近20年的時間去探索電動自行車的治理,但始終沒有一個統一的結論。今年7月上旬,廣州舉行了一場聲勢浩蕩的電動自行車限行新規聽證會,引發全國性關注。

另一方面,作為市民最重要的短途出行補充,電動自行車這些年越來越受歡迎。中國自行車協會的最新數據顯示,2022年中國電動自行車產品累計銷量約5000萬輛,社會保有量達3.5億輛。

如此巨大的保有量,滿足了民眾通行需求。但對電動自行車如何進行有效治理,則讓城市管理者頭痛不已。出行之便與管理之難的矛盾,始終伴隨著這一交通工具。

今年6月初,廣州交警召開新聞發布會,就《廣州市人民政府關于電動自行車通行管理措施的通告(征求意見稿)》向社會公開征求意見。根據最新通告,廣州市擬對電動自行車實行分路段、分時段限行。擬限行路段主要集中在廣州中心區域,包括廣州交通“大動脈”路段、廣州天河CBD區域、城市重要主干道等。

這則重磅消息一出,馬上引發各方關注和熱烈討論。

上述“征求意見稿”疊加涉及電動自行車的多項新國標正式實施,今年7月,廣州交警開展了系列有關電動自行車的整治行動。那段時間,大批外賣小哥在抖音等短視頻平臺紛紛“訴苦”,有人語帶夸張地喊出“外賣且點且珍惜”,有的稱外賣騎手電動車基本是超標(改裝)車。

廣州天河區外賣小哥老唐是相對理性的一個。8月8日,他在接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時表示,他理解并支持廣州限行電動車。大量人員涌入廣州,使得這座城市的交通承載能力超負荷,電動車限行是有意義的。但他還是希望政府能給外賣、快遞這種用車“放一點點口子”。

不過,在7月10日舉行的廣州市電動自行車聽證會上,廣州交警方面表示:“我們之前舉辦了6場座談會,與會代表認為在限行范圍不大的情況下,為了整體公平性,不宜對外賣配送行業做出特殊通行措施。”

除了外賣配送群體外,據齊魯晚報報道,廣州電動自行車限行聽證會的群眾代表許先生也反對電動車限行新規,因為電動自行車已經成為他日常通勤的工具。假設他所在的區域也實施限行,將對他的生活造成不便。

許先生當時也告訴《每日經濟新聞》記者,“聽證會上,大家都在探討怎么限,而不是該不該限。”

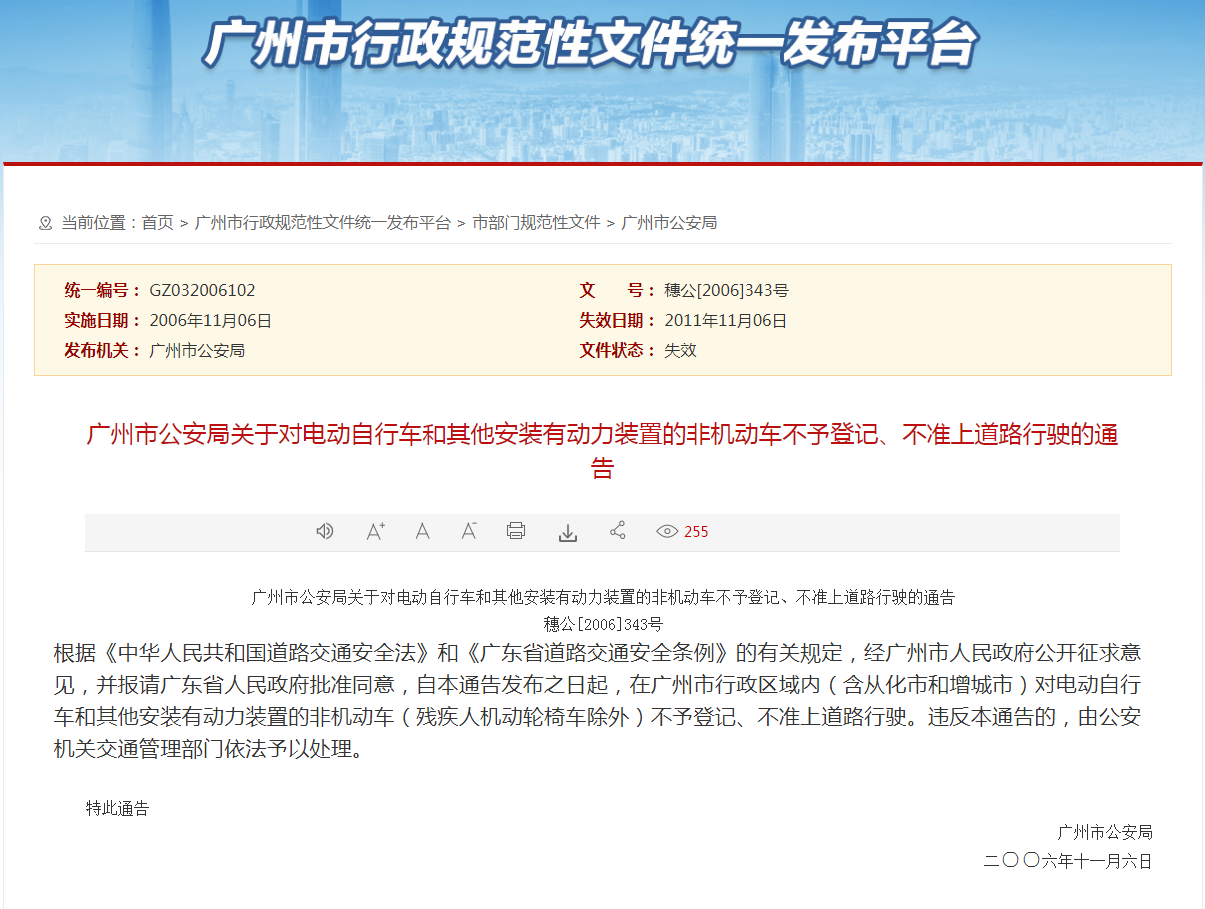

實際上,對電動自行車的管理問題上,廣州已經討論了近20年。早在2006年11月,該市就明確在全市行政區域范圍內對電動自行車不予登記、不準上路行駛。之后的2011年、2016年,廣州再次分別對外發布通告,繼續實施不準電動自行車上路行駛的措施。

圖片來源:網絡截圖

而在此期間的2014年,廣州還擬進一步嘗試對電動車提出“五禁”(禁售、禁油、禁行、禁停、禁坐),不過“五禁”未正式施行。2017年9月,《廣州市非機動車和摩托車管理規定》正式施行,該規定刪除了禁售的內容,并且提出了“區域禁行”的管理辦法。不過,廣東省人大代表劉濤在接受媒體采訪時介紹:這個“區域禁行”實際上是“全域禁行”。

4年后的2021年底,廣州才再次放開,明確將電動自行車限行范圍從全市行政區域調整為中心區部分區域。

總結2006年至今的廣州的電動自行車管理政策,是一個由嚴到緊,再到折中的過程。

由此來看,2023年6月,廣州交警提出最新的限行方案,也可說是將“中心區域限行”再次縮小為“部分路段限行”,在限行時間上,將“全天候限行”優化為“全天、白天、高峰分層次、分時段限行”。

20年,限行區域不斷變化,電動自行車治理的推進難度可見一斑。

頗有意思的是,當全國各地的媒體記者來到廣州,實地看到廣州街頭的交通狀況后,他們又開始能理解廣州市政府為什么要推這項“限行”措施。7月10日,在廣州市公安局交警支隊門口,一名從山東趕來的媒體記者在與記者攀談時表示:“不過,我們濟南的交通確實要更好。”

聽證會當天,廣州市公安局交警支隊的幾名交警一直在緊盯路過的電動自行車。當看到電動車逆行、橫沖直撞或駕駛員未戴頭盔時,交警們會即時攔停并教育。這里是廣州市交通比較繁忙的路段。記者在現場蹲守不到1小時,便遇上交警攔停一名送貨騎手的電動車。交警詢問發現,該騎手所騎電動車存在懸掛假牌的情況,而且他也拿不出行駛證。而且,這位騎手前不久剛因同樣的問題被罰款。

圖片來源:視覺中國

此次廣州市擬限行電動自行車的路段是如何確定的?廣州市公安局交警支隊副支隊長梁明昌介紹,擬限行路段主要由廣州交警會同第三方科研機構綜合路網結構、道路功能、人車流量、非機動車道建設、公交覆蓋率等因素進行評分,把評分相對靠前的路段作為限行路段。

即使限行區域越劃越小,對于限行圈內的住戶而言,出行方式選擇依舊被限制。同時,廣州交警明確提出“不宜對外賣配送行業做出特殊通行措施”,這讓被劃入限行區域內的餐飲店、外賣、快遞配送均會受到影響。

廣州CBD的花城匯,就是新方案里的擬限行區域之一,該區域內的電動自行車計劃禁行時間是7時30分至19時30分。8月7日談起這事時,花城匯商圈內經營一家湯粉店的老板很擔憂,“外賣就不用做了”。他介紹,他現在一天的外賣量在80單左右,生意好的時候也有100來單。記者注意到,湯粉類餐品單價不高,在20元以內。

同時,王東店鋪周邊均是寫字樓,幾乎沒有小區,因此無論是外賣還是堂食,做的都是工作時間段內的生意。若未來限行且對外賣車也不例外,王東預估,大多數門店線下承載能力有限,包括他在內的這些餐飲店生意都將受到影響。

在廣州天河石牌商圈,聚集了大量的小型餐飲商鋪。這些門店往往不大,更依賴線上外賣訂單,每到飯點,大量的外賣訂單會從這里發出,送往廣州CBD珠江新城。而新的限行方案中提到的天河路、黃埔大道擬限行部分,橫亙在石牌與珠江新城之間,讓騎手和店主都擔憂起來。

方業強在石牌商圈開了一家“金牌豬腳飯”,8月7日,他在微信上告訴記者:“我們做豬腳飯,超過一半的訂單都來自線上,都要靠外賣……影響肯定會有,但有多少目前就不知道。”據他估計,每日他的外賣收入占比在七八成左右,具體來自限行區內的收入有多少,方業強沒統計,但他很明確知道“白天有很多珠江新城上班族的訂單”。

高飛(化名)是珠江新城區域內一個專職外賣配送團隊的負責人,他管理的外賣員約有80名左右。8月8日,他在電話中告訴記者,目前公司尚未針對有可能施行的限行政策出臺解決方案。他個人統計,團隊訂單中,有大約80%的訂單會在限行區域內,或會穿過限行區域。

外賣能否選擇繞行的方式送單呢?高飛認為這并不現實。

高飛還透露,他也和部分商家有過交流,商家也擔憂配送問題。他同時表示,更長的訂單配送時間一是影響飯菜出品,二是配送超時的責任將帶給外賣員更大壓力。

據了解,廣州目前電動車保有量中,騎手的部分占比不足5%。美團方面今年7月就廣州電動自行車新規曾在微信上回復《每日經濟新聞》記者:電動自行車限行措施與社會民生、消費提振、商業發展息息相關。目前平臺也在跟相關部門溝通協調,希望在政策調整過程中充分考慮電動自行車配送相關民生行業通行問題。

這些限行區域里的人在思考“何去何從”。但另一方面,廣州市社會科學院、社會科學文獻出版社近日聯合發布的《廣州藍皮書:廣州社會發展報告(2023)》。其中明確表示,當前廣州電動自行車綜合治理存在立法相對滯后、快遞外賣等行業管理存在漏洞,電池安全使用監管難、質量標準虛化等多個突出問題,亟需進行科學系統的治理。

圖片來源:每經記者 韓陽 攝

廣州市擬推電動自行車“限行”新規之所以引起廣泛討論,核心原因在于,電動自行車已經成為全國民眾日常生活中必不可少的交通工具,這個話題與他們息息相關。

中國自行車協會統計顯示,截至2022年,相當于每4個國人就擁有1輛電動自行車。弗若斯特沙利文曾發布報告稱,目前,中國是全球最大的電動兩輪車市場,銷量由2017年的3050萬輛增長至2021年的4980萬輛,復合年增長率為13.0%,并在2021年占據全球總銷量的75.9%。

以廣州為例,據官方統計,截至今年7月,廣州全市電動自行車登記上牌數量已超360萬。另據廣東省電動自行車商會統計數據,僅2022年廣州電動自行車的銷量就達到了120萬輛。

此外,一線城市中,截至2022年初,北京市電動自行車保有量達379.3萬輛。

2021年,上海市郵政管理局曾透露,上海市電動自行車保有量超過800萬輛。

深圳新聞網報道,當地雙輪電動車數量達到400萬輛。

其他城市同樣有著大量電動自行車:

南寧有著“騎在電驢上的城市”之稱,目前電動自行車保有量也已達360萬輛。

溫州市電動自行車行業協會透露,在電動自行車新國標發布前,溫州全市電動自行車有據可查的保有量已經超過350萬輛,估計此前保有量最高可能接近500萬輛。

截至2022年6月,海口市電動自行車保有量為139萬輛……

近10年,伴隨各大城市電動車保有量迅速上升,電動兩輪車造成的傷亡事故案例也越來越多。

去年12月,松果智庫發布了《電動自行車防預性駕駛報告》。該報告顯示,2016年至2020年我國電動自行車肇事事故連續5年增長,年平均增長率達17.17%。

國家消防救援局數據也顯示,2022年全年共接報電動自行車(電動助力車)火災1.8萬起,比2021年上升23.4%;接報居住場所內因蓄電池(電動自行車充電電池居多)故障引發的火災3242起,比2021年上升17.3%。光是2022年一季度,電動自行車火災就有3777起,同比上升35.9%,高于交通工具火災的平均增幅。

具體到各地方,北京交管部門發布數據,截至今年6月15日,北京電動自行車事故同比上升三成,電動自行車亡人事故已占全市交通亡人事故的29%。

電動自行車起火 圖片來源:視頻截圖

經廣州交警統計,2023年上半年,全市發生涉電動自行車交通事故同比上升63%。2020~2022年,廣州共查處電動自行車交通違法行為分別為40多萬宗、110多萬宗、140多萬宗。

這些數據如同一塊“大石頭”,壓在每個城市管理者的身上。

無論是對于公共交通安全,還是出于城市管理需求,“大石頭”勢必要化解。觀察國內各城市管理政策以及“國標”的演變,電動自行車的管理一直在“嚴管與放開”之間搖擺。

有著國內“禁電先鋒城市代表”之稱的深圳,去年8月正式啟動電動自行車登記上牌工作,實名備案的電動車從此有了合法性,限行區域也是越來越少,這些都是歷經十余年討論的成果。

2011年5月,深圳交警發出“禁電令”,在深圳主要區域24小時禁止電單車上路行駛。但經過全市討論后,當年6月底改為“對符合國家標準的電單車開放路權并實施限速”。

“禁電”行不通,“限電”就此展開。2016年,深圳開展“法治通城2016”專項行動,行動開展10天,全市共查扣電動車17975輛,此輪整治被一些媒體稱為“史上最嚴”。

國家層面看,電動自行車的標準問題同樣經歷了相對由緊到松的變化。對比1999年、2019年的新舊國標,主要差別有:一、最高設計車速:新國標為25km/h;舊國標為20km/h。二、整車最大質量:新國標為55kg;舊國標為40kg。三、電動機最大功率:新國標為400W;舊國標為240W。

今年7月,強制性國家標準《摩托車、電動自行車乘員頭盔》(GB 811-2022)正式實施,這是電動自行車頭盔領域的第一項強制性標準;同步正式施行的還有《電動自行車用充電器安全技術要求》。

電動自行車到底該不該限?8月上旬,浙江工業大學教授吳偉強接受《每日經濟新聞》記者電話采訪時表示,中國幾乎所有的城市都制定了“公交優先”的戰略,但是到目前為止,沒有一個城市實現了“公交優先”,因為非機動車正在擠占公交出行的分擔率。“像杭州,電動自行車多達650萬輛,它導致的結果是公交分擔率上不去。大家都去開小車,去追求電動自行車等私人化出行方式,最后導致城市越來越擁堵,這是一個非常惡劣的結果。”

圖片來源:每經記者 李星 攝

在吳偉強看來,“電動自行車在當代城市交通以及城市發展中,它是不適合的。滿足老百姓需求的同時,事實上我們的城市交通由于電動自行車(的存在)是處于低水平惡性循環的過程。”

“我們跳不出來。”他說道。

吳偉強還提到一點,電動自行車之所以能滿足老百姓的便捷需求,是因為它“快”,但“快”本身就屬于違規的。“所有電動車是全部在合法的背景下,是可以隨便騎的,這意味著它的速度要從摩托化的40~50km/h降到25km/h。只要能夠(保證全部)降到25km/h,保證絕大部分的電動自行車會退出。”

同時,他還表示,電動自行車已經成為我們城市的最難解決的問題,原因就在有法不依、有規范不執行。相關部門對電動自行車的執法也存在一些難題,“查到一輛超速車后,交警要處罰的話,要先認定這個車是超速的,需要拿到技術機構去鑒定,這弄不好就是一個禮拜半個月,而且價格很高,導致執法困難。”

《每日經濟新聞》記者了解到,當前不少城市在管理電動自行車上采用傳統的專項整治方式,輔以智能技術“智治”。

2021年,《上海市非機動車安全管理條例》正式施行,明確用于外賣、快遞等網約配送活動的電動自行車,應當懸掛內置芯片的專用號牌。該號牌聯動監控探頭,在路口對騎手交通違法行為進行抓拍,實現對外賣、快遞電動自行車的管理。

圖片來源:視頻截圖

此外,我國多省已經在著力推動數字車牌政策落地,試圖通過智能化手段加強對區域內電動自行車的治理。據報道,石家莊是北方首個實現數字號牌全城覆蓋的省會城市。利用數字化手段,石家莊在電動自行車的管理上也的確取得了一些突破。

也有行業從業者向記者坦言,電動自行車管理的癥結其實不在于用不用高科技手段,而在于怎么更好地滿足市民短途出行需求,“用科技手段,是可以實現嚴管,但是,決策者更多考慮的是和諧穩定。這就是一塊很難啃的骨頭,大家都在看別人怎么做。”“我感覺當務之急,還是做好公眾教育,提高安全意識。適度,這個度就很重要,要循序漸進。”

附注:

新的電動自行車國家標準是2019年4月15日實施的《電動自行車安全技術規范》(GB17761--2018);

舊標準是1999年10月1日實施的《電動自行車通用技術條件》(GB17761--1999)。

封面圖片來源:視覺中國

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP