每日經濟新聞 2023-11-20 22:41:32

曾經傲視全國的汽車大省,怎能甘于在這場產業變革中落于下風?湖北的轉型壓力和急切心情,不難想象。

每經記者 余洋 每經編輯 劉艷美

圖片來源:攝圖網_500653535

作為傳統汽車制造大省,湖北正面臨前所未有的“掉隊”危機。

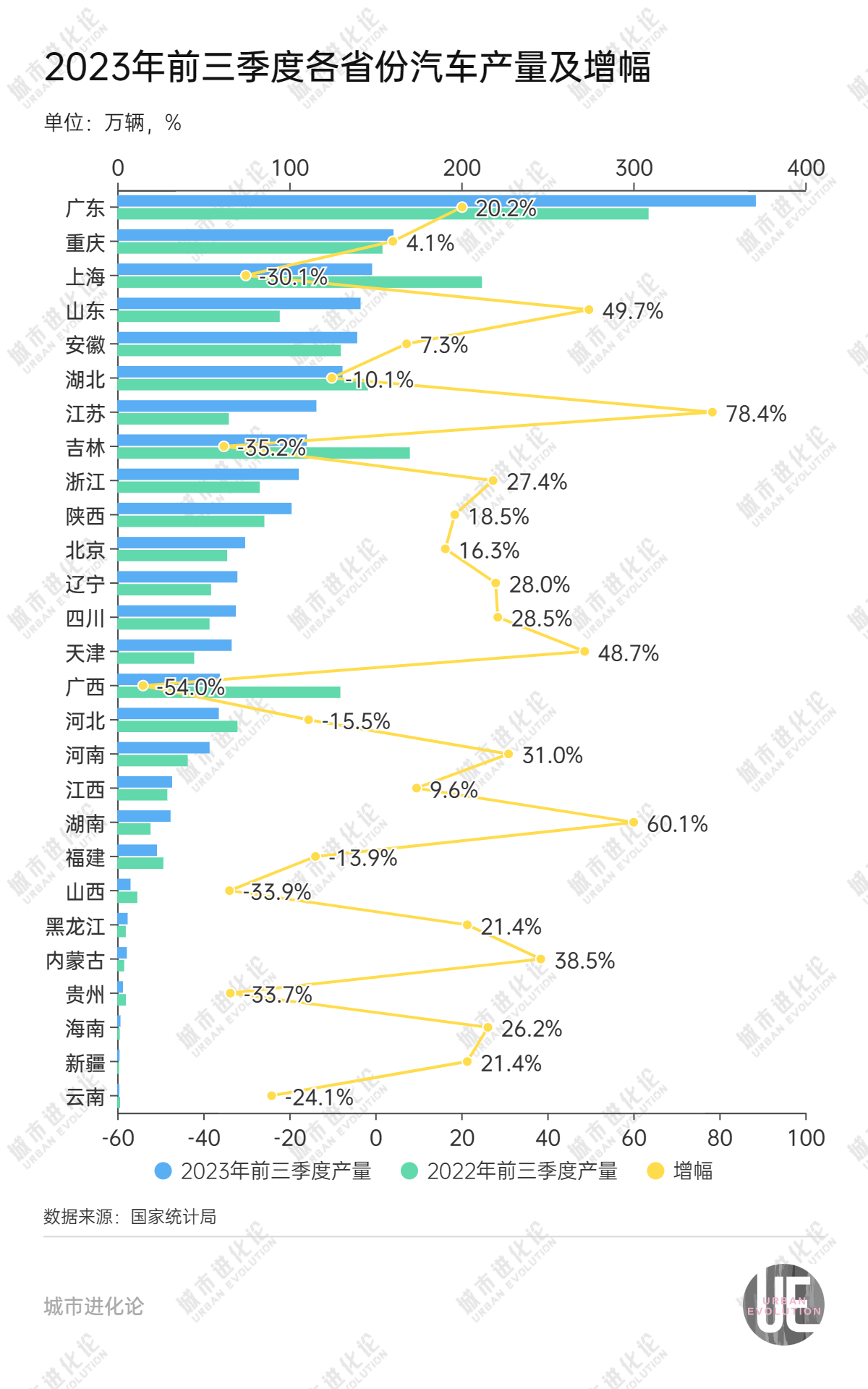

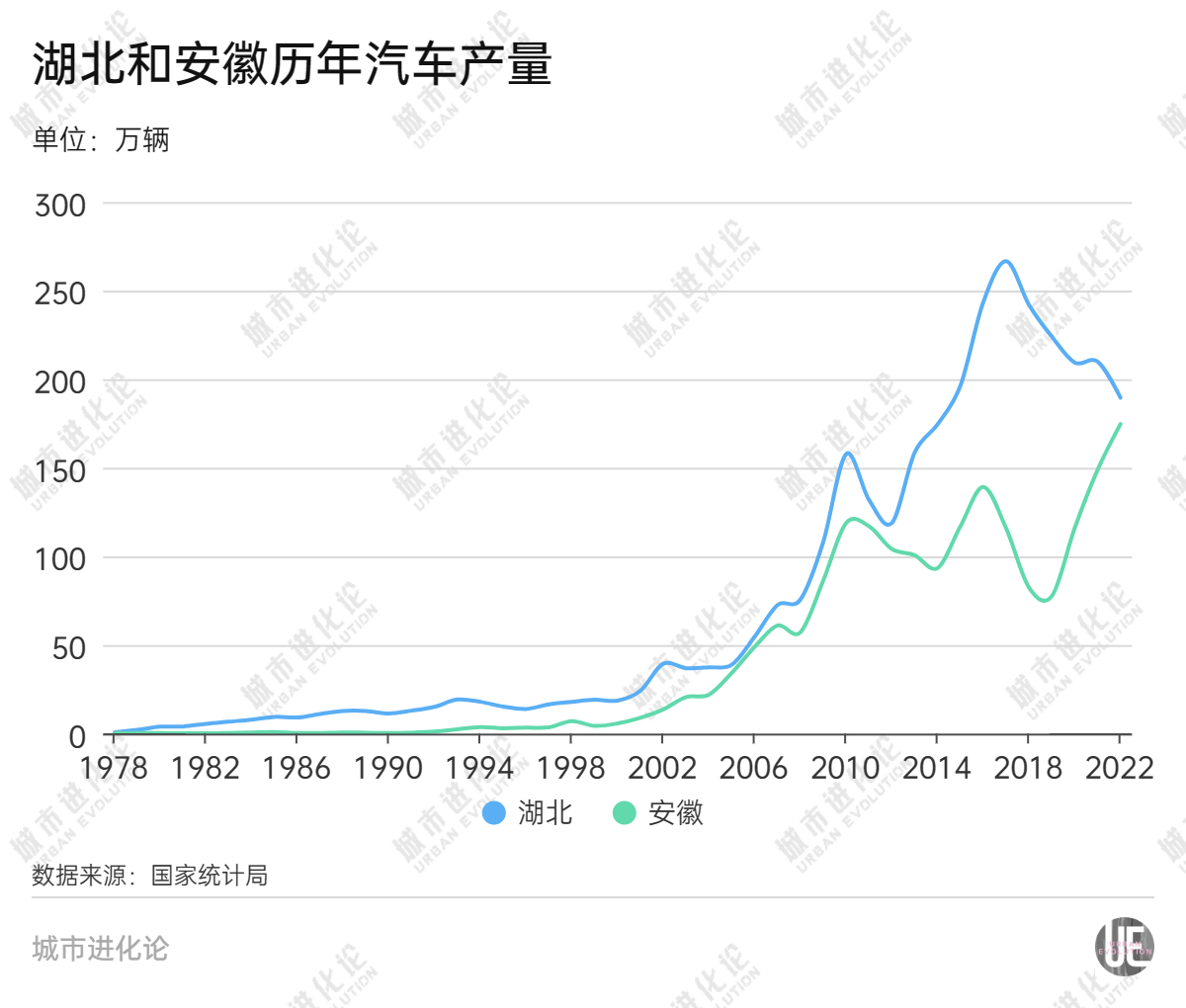

國家統計局最新數據顯示,今年前三季度,湖北汽車產量為130.98萬輛,同比下滑10.1%;同期安徽達到139.53萬輛,同比增長7.3%。一升一降之間,湖北汽車產量罕見被安徽超過,全國排名也從去年第五位下滑至第六位。

拉長時間線看,自2017年達到266.61萬輛高峰后,湖北汽車產量已連續五年負增長。更重要的是,近年來,全國新能源汽車產業如火如荼,區域格局加速洗牌,湖北的表現卻不盡如人意。

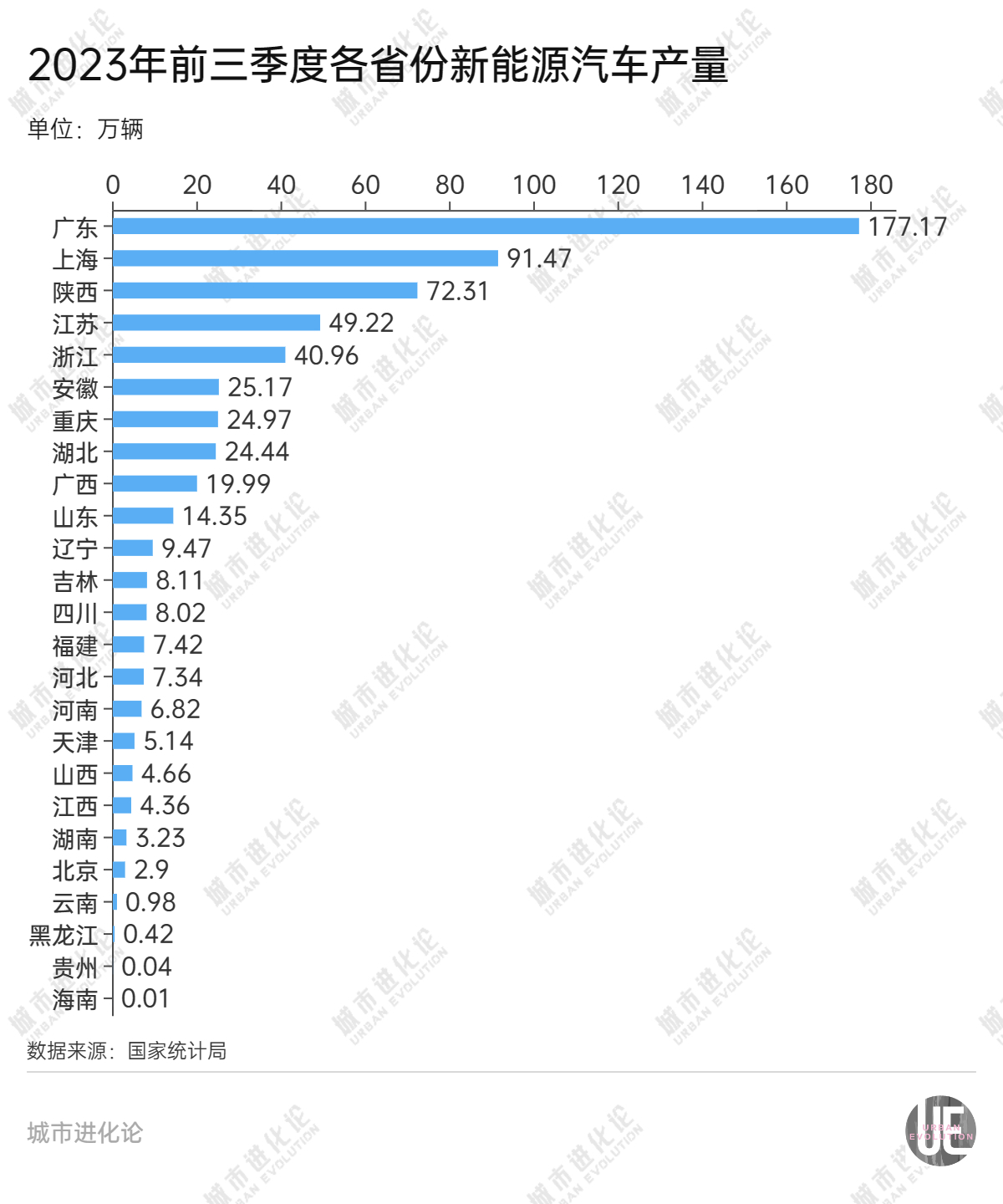

以今年前三季度為例,湖北新能源汽車產量僅24.44萬輛,在全國位居第8位,不僅遠遠落后于廣東、上海等老牌汽車產業重鎮,也被陜西、江蘇、浙江、安徽等省份甩在后面。

汽車產業是湖北第一大支柱產業,對湖北經濟大盤至關重要。急切的湖北,推動汽車產業轉型發展和能級提升的聲量越來越高。

近日,湖北省人民政府辦公廳發布《湖北省汽車產業轉型發展實施方案(2023-2025年)》,其中提出,到2025年,建成全國重要的新能源汽車生產基地,新能源汽車產量占全省汽車總產量比重達到40%以上,產值達到3500億元。

無論對照湖北自身實際,還是與其他省份目標相比,這都不是一個容易實現的“小目標”。但對這座中部大省來說,這一次,只能選擇全速“超車”。

2022年,以武漢為龍頭的“武襄十隨”汽車產業集群,入選工信部先進制造業集群名單,與上海市新能源汽車集群、長春市汽車集群并列,成為全國3個國家級汽車產業集群之一。這是湖北汽車產業的高光時刻,也代表了這座汽車工業大省的深厚積淀。

燃油車時代,湖北憑借“三大三小”戰略,成為中國汽車工業版圖上不可忽視的一極。自上世紀60年代 “二汽”(東風汽車前身)落戶至今,湖北已成為全國汽車產業化程度最高、產業鏈條最完整的省份之一,汽車制造業對GDP的貢獻占比一度超過20%。

2022年,全省規上汽車企業1578家,整車企業25家、汽車產量189.6萬輛,營業收入達到6922.9億元。不俗的數據背后,難掩近年湖北汽車產業發展的落寞。

從汽車產量來看,湖北2017年最高峰時一度達到266.61萬輛,位居全國第四,僅次于廣東、上海和吉林。不過此后,湖北汽車產量便進入持續下行區間,到2022年已跌破200萬輛,五年時間縮水近30%。

而眼下,相關指標仍未出現止跌回升的跡象。尤其是今年前三季度,隨著安徽歷史性反超湖北,其失落感不言而喻,全年能否保住汽車產量第五的位次,也成為一大懸念。

湖北的產業發展,與龍頭企業東風汽車可謂“唇亡齒寒”。

單看今年,根據東風汽車集團股份有限公司發布的數據,1-10月,公司汽車累計銷量為169.7萬輛,同比下降約19.2%。母公司東風汽車集團有限公司累計銷量192.3萬輛,同比下降22.3%。

與之形成鮮明對比的是,同期全國汽車產銷兩旺。根據中國汽車工業協會發布的數據,今年1至10月我國汽車銷量為2396.7萬輛,同比增長9.1%。也就是說,東風汽車已經落后市場超過30個百分點。

對于東風汽車面臨的危機,艾媒咨詢首席分析師張毅曾在接受媒體采訪時表示,東風汽車銷量下滑是新老交替、或者說是青黃不接的問題所導致。更直接地說,東風汽車在新能源賽道上仍無爆款車型和品牌,少了一條靠“新能源”賴以支撐的腿。

缺席新能源汽車盛宴,也是湖北全省面臨的關鍵問題。2022年,湖北新能源汽車產量29.3萬輛,同比增長98%,增速高于全國增幅7.5個百分點,但在全國占比僅為4.1%,不及燃油車7%的全國占比。

相較之下,曾經在燃油車時代與湖北并駕齊驅的廣東、上海,去年新能源汽車產量分別達到130萬輛、99萬輛,已經甩開湖北幾個身位。

曾經傲視全國的汽車大省,怎能甘于在這場產業變革中落于下風?湖北的轉型壓力和急切心情,不難想象。

今年3月,湖北開啟“史上最強購車優惠季”,引發多地跟進汽車補貼大戰。當時,一輛東風雪鐵龍C6共創版官方指導價21.68萬元,廠家和政府分別補貼4.5萬元,意味著到手價只需12.68萬元。政府和企業共同下場,一時之間,“湖北急了”“焦慮的湖北”等聲音不絕于耳。

實際上,對于新能源汽車產業,湖北布局很早,2009年省會武漢就率先喊出成為“新能源汽車之都”的口號。

2015年,湖北省人民政府辦公廳出臺《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》,從加快充電設施建設、推進新能源汽車關鍵技術攻關、積極引導企業創新商業模式、推動公共服務領域率先推廣應用四大任務上發力,希望借此推進汽車產業轉型。

然而,大象轉身,殊為不易。2020年4月,有網友在人民網留言:“相對于全國很多省份來講,湖北汽車產業特別是自主品牌新能源汽車工業發展的板塊,將面臨3到5年后競爭落后的狀態,要抓緊了。”

武漢光谷廣場 圖片來源:新華社

面對緩慢的轉型步伐,近年來,湖北在政策布局上不斷發力。

早在2022年初,《湖北省汽車工業“十四五”發展規劃》就提出,到“十四五”末,全省汽車產業營收要達到1萬億元,保持汽車產業集群全國領先地位,新能源汽車產量占汽車產量的比重超過20%。

不過,面對瞬息萬變的發展環境,今年初,湖北正式開啟“超車”模式,出臺《湖北省突破性發展新能源與智能網聯汽車產業三年行動方案(2022-2024年)》(下稱《行動方案》),將汽車產業營收過萬億時間表提前至2024年。

而根據最新發布的《湖北省汽車產業轉型發展實施方案(2023-2025年)》(下稱《實施方案》),到2025年,湖北要建成全國重要的新能源汽車生產基地,新能源汽車產量占全省汽車總產量比重達到40%以上,產值達到3500億元。對比之前,最新目標更顯“激進”。

與其他省份對照,更能直觀反映湖北“超車”的動機和決心。

比如,汽車產量第一大省廣東,2025年的汽車制造業營收目標是超1.1萬億元;安徽、重慶也都瞄準汽車產業產值上萬億目標,時間點則分別定在2025年、2027年。

決心毋庸置疑,問題是,湖北拿什么“超車”?作為其汽車工業的絕對底盤,湖北仍將“全省的希望”放在東風汽車身上。

在上述《實施方案》布局的重點任務中,提升新能源汽車整車規模和競爭力,發揮龍頭企業轉型引領作用被放在首位。其中著重提到,“到2025年,東風公司新能源汽車產量實現100萬輛,新能源汽車產量與燃油汽車產量達到1∶1;自主品牌產量與合資品牌產量達到1∶1。”

9月5日,觀眾在北京服貿會首鋼園區的東風汽車集團展臺了解一款新能源汽車 圖片來源:新華社

汽車產業是一個復雜的生態系統,產業鏈長、涉及面廣、帶動性強,龍頭車企在其中往往發揮著核心作用。這也是各地爭奪新能源車企的重要原因。

比如,2019年特斯拉上海超級工廠落地后,快速推動供應鏈本地化,上海也快速崛起為新能源汽車產業重鎮。同樣,2022年比亞迪銷量爆發,帶動其主要生產基地——西安新能源汽車產量飆升,全年以101.55萬輛的成績超過上海,一舉晉級“新能源汽車第一城”。

反觀湖北,面對各地爭搶新能源汽車產業“船票”,卻似乎沒有一張能拿得出手的牌。湖北省經信廳相關負責人此前總結:目前,在中高端新能源產品中,湖北僅有東風嵐圖、猛士科技、吉利路特斯品牌,尚未形成品牌效應。主要新能源車型集中在東風風神E70、易捷特EX1等中低端產品,缺乏中高端自主品牌整車企業引領,整體處于全球汽車產業鏈、價值鏈中低端水平。

今年7月,湖北省政府召開專題會議,“研究更好服務和支持東風汽車集團有限公司轉型發展、高質量發展”。湖北省委副書記、省長王忠林特別指出,“支持東風公司發展就是支持湖北發展。相關地方和部門要強化合力意識……助推東風公司乘著浩蕩東風、加快做強做優做大。”

就在不久前,東風汽車召開了一場隆重的品牌發布會,并現場立下“軍令狀”——到2025年,自主新能源汽車年銷量將達到100萬輛以上;同時,自主新能源汽車品牌將發布38款新車。其間,王忠林到場出席,并與湖北省副省長盛閱春、武漢市市長程用文、東風汽車公司董事長楊青一道,共同點亮東風新能源全系車型,其重視程度可見一斑。

“不怕慢,就怕站。”對于湖北來說,如何在瞬息萬變的競爭中經受住“大浪淘沙”的考驗,如何利用好自身優勢在新一輪產業洗牌中“破局”,需要眼光,需要時間,也需要定力。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP