每日經濟新聞 2024-05-10 21:11:43

1.1%的“刺激”,能不能讓佛山警醒起來?

每經記者 淡忠奎 每經編輯 劉艷美

圖片來源:佛山日報(王澍 攝)

“有家就有佛山造。”這句在佛山廣為流傳的廣告語,是這座制造大市最重要的招牌和底氣,也成為當下經濟增長的重要掣肘。

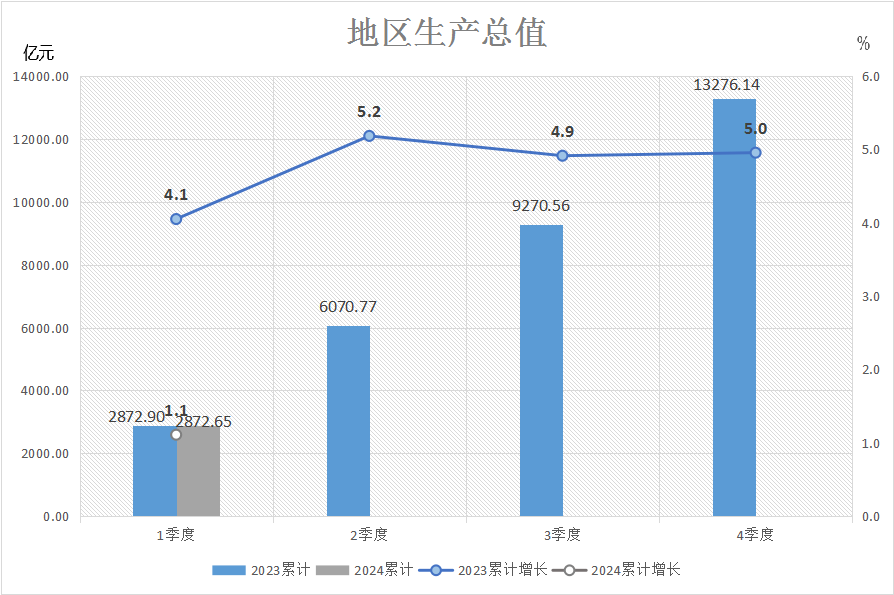

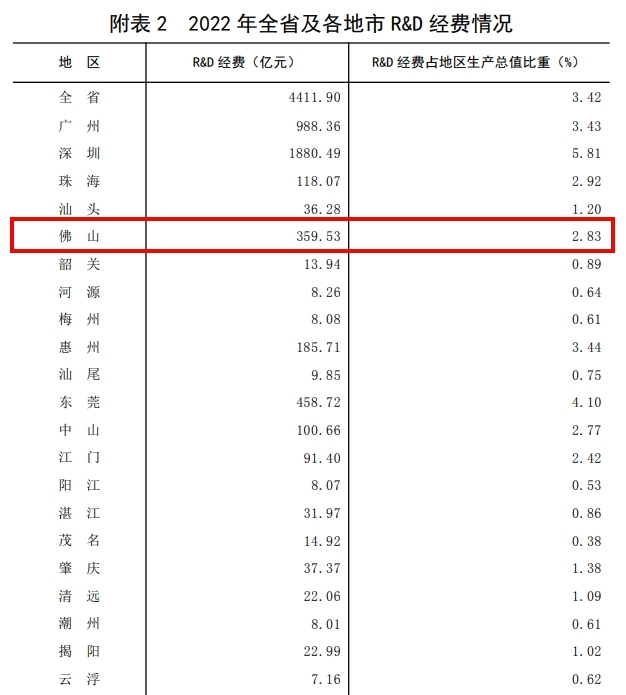

今年一季度,佛山GDP實際增速僅1.1%,不僅在廣東21座地市中“吊車尾”,在26座GDP萬億城市中也慘遭墊底。

更重要的是,對比去年同期,佛山經濟總量由2872.9億元降至2872.65億元,罕見出現名義負增長,也是萬億級城市中唯一經濟縮水的城市。

這與其之前的如虹氣勢迥然不同。

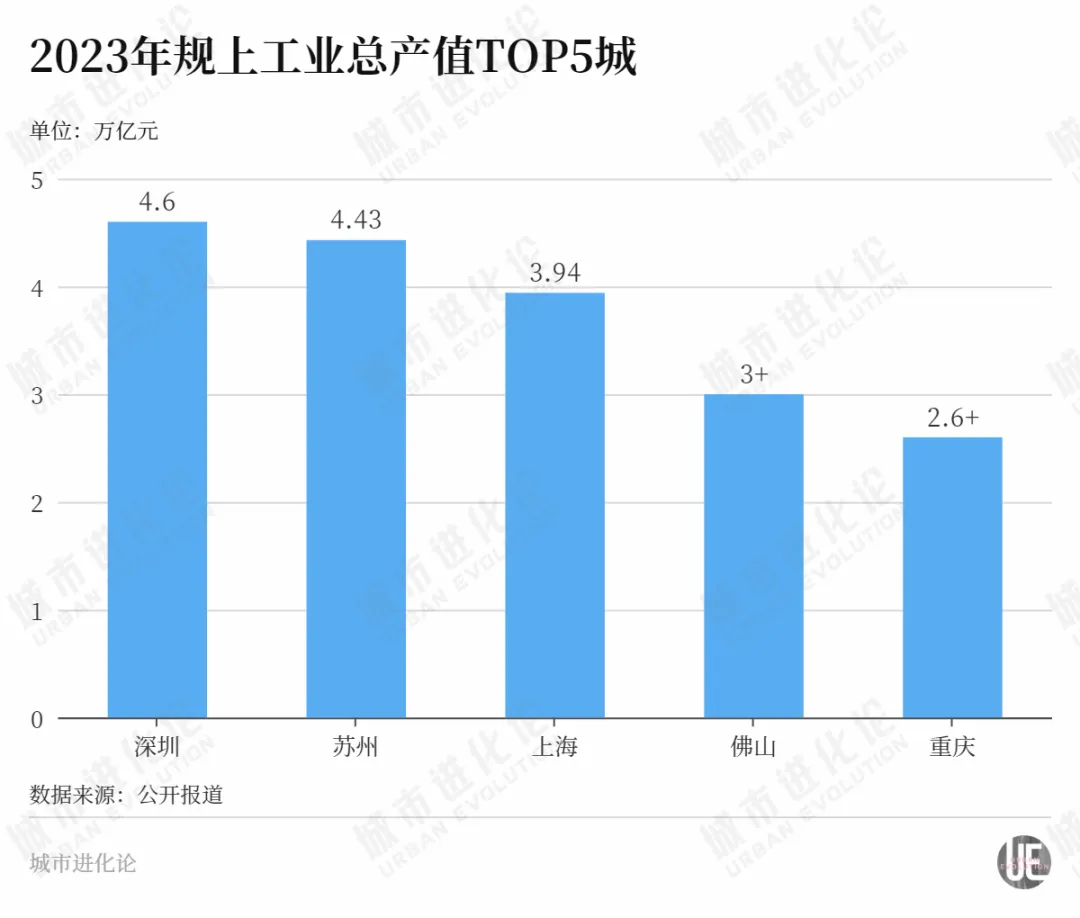

一直以“能打”聞名的佛山,經濟結構中工業占比近六成,在萬億級城市中罕有。2023年,佛山規上工業總產值首次突破3萬億元,正式晉級中國工業第四城,比肩深圳、蘇州及上海;在省內,佛山工業規模也多年領先廣州、東莞,穩居廣東工業第二城。

佛山經濟增長為何踩下“急剎車”,又要如何走出低速增長的困境?

分產業看,今年一季度,佛山一產增加值47.56億元,增長3.9%;二產增加值1500.65億元,下降0.3%;三產增加值1324.44億元,增長2.7%。其中,二產出現負增長,反映工業動能偏弱,成為拖累經濟增長的關鍵所在。

圖片來源:佛山市統計局

截至目前,佛山尚未公布一季度具體工業數據,不過,佛山市統計局在分析中坦陳,一季度,佛山規模以上工業經濟在過去兩年高基數基礎上,疊加房地產下行影響,今年穩增長壓力加大:

一季度佛山市房地產業增加值同比下降13.1%,規上工業增加值與房地產緊密關聯的金屬制品業、陶瓷壓機等專用設備制造業、橡膠和塑料制品業等行業增加值不同程度下降。

工業遭遇困境之外,外貿持續下行,也成為佛山揮之不去的陰霾。

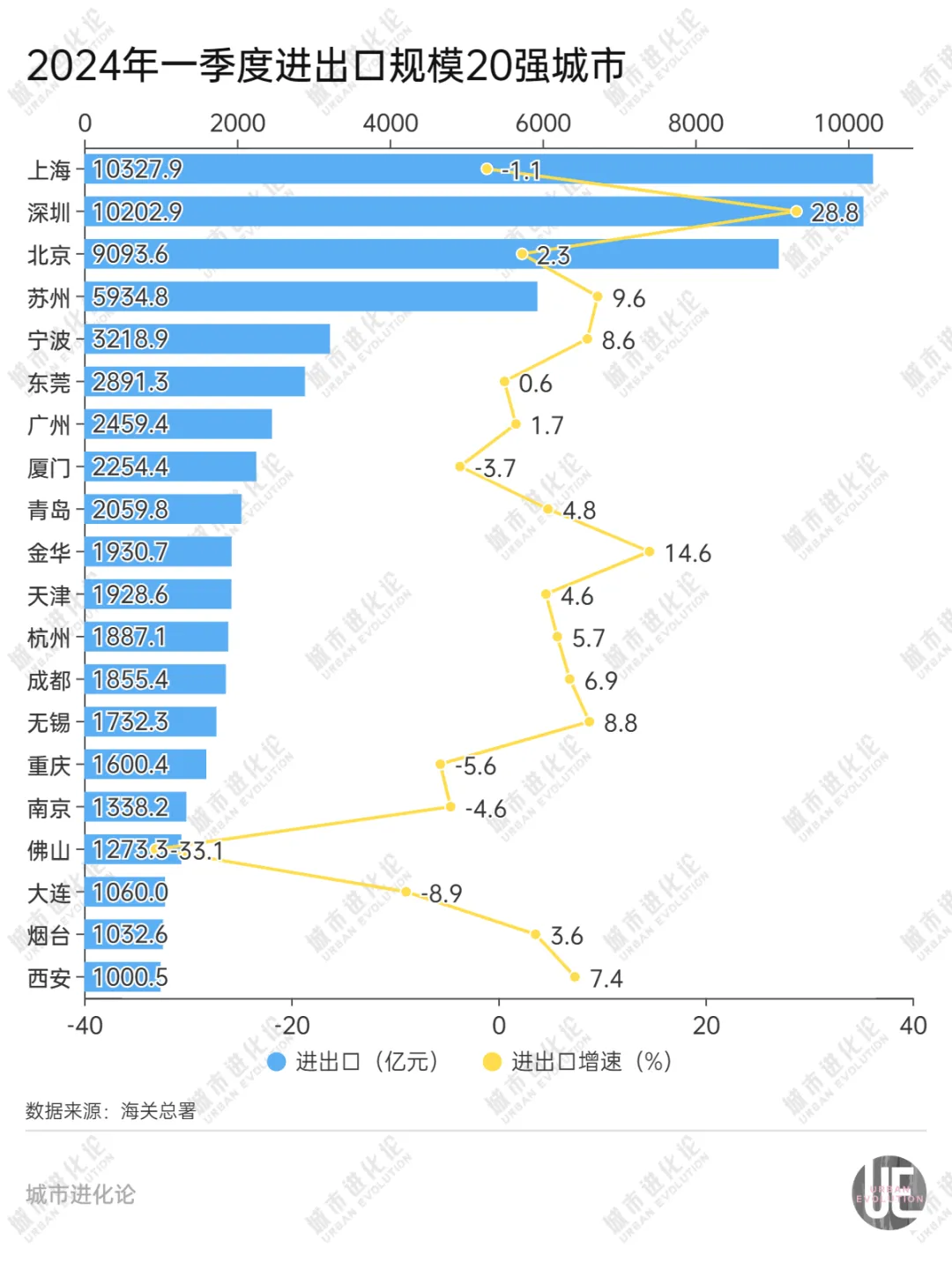

從廣東全省來看,今年一季度,廣東外貿進出口總額2.04萬億元,增長12%。作為外貿第一大市,深圳幾乎貢獻一半的份額,進出口總額1.02萬億元,同比增長28.8%。而佛山卻出現截然不同的走勢:

今年一季度,佛山進出口總額1273.29億元,同比下降33.1%,增速在外貿20強城市中墊底,外貿規模也由去年同期全國第10位下降至第17位。

其中,出口993.9億元,同比大降40.4%。進一步看細分數據不難發現,佛山傳統出口產品下滑幅度普遍較大,比如家具及其零件出口42.4億元,同比下降50.8%;陶瓷產品出口25.1億元,同比下降51.7%;服裝出口22.0億元,同比下降77.4%;燈具、照明裝置及其零件出口16.0億元,同比下降74.7%。

這種外貿頹勢,其實去年就開始顯現。去年一季度,佛山外貿一度殺進全國前十,但全年僅排在全國第15位。2023年,佛山進出口總額5965.8億元,同比下降10.5%。同期深圳、廣州進出口增速分別為5.9%、0.1%,東莞下降8.2%,下滑幅度也略好于佛山。

當地媒體此前分析指出,佛山進出口下降,國外市場需求疲軟是客觀因素,但也有城市自身產業結構的原因——佛山以機械設備、家電出口為主,“產業鏈轉移對于佛山勞動密集型產品的出口造成較大挑戰,國外市場對傳統產業產品的采購有所減少”。

在國家高端智庫CDI研究員宋丁看來,東莞的主要弱項,包括外貿依存度太高、產業結構偏低端等問題,佛山一定程度上也存在,只是沒有東莞嚴重。在歐美訂單向東南亞方向轉移等趨勢下,佛山等受外貿訂單下滑的影響比較大,需要有一個消化、調整過程。

從外貿轉型來看,他認為,佛山慢于東莞,去年東莞下了大力氣解決“缺口”,而佛山的轉型力度遠遠不夠。

“佛山的產業結構中,家電、家具、建材占比較高,都是與房地產緊密相關的產業,所以受房地產市場不景氣影響較大。”廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為,這是一季度佛山經濟增速下滑的主要原因。

佛山擁有全球最大的泛家居和建材產業鏈集群制造基地,陶瓷、醬油、電風扇、微波爐、消毒柜、鋁型材產量世界第一。鮮明的產業底色,撐起了佛山3萬億元的工業規模。但在遭遇外部環境影響時,佛山新興產業又尚未形成氣候。

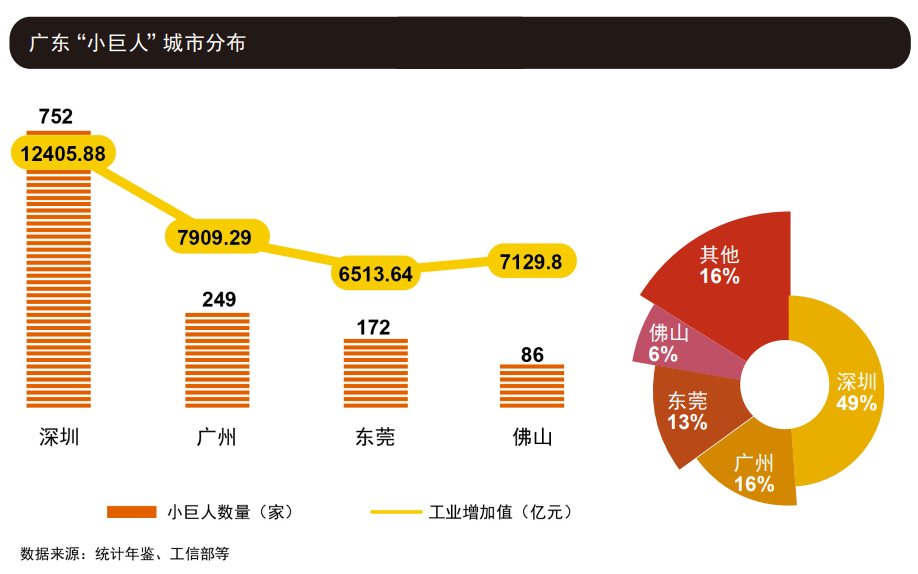

一個例子是,作為新型工業化時代最具科技實力和成長潛力的企業,在廣東1525家國家級專精特新“小巨人”企業中,佛山僅86家,遠低于深圳752家、廣州249家和東莞172家。

圖片來源:《廣東專精特新“小巨人”成長手冊》

根據普華永道年初公布的《廣東專精特新“小巨人”成長手冊》,廣東“小巨人”主要分布在新一代信息技術、高端裝備智造、新材料、節能與新能源汽車等賽道。廣東省中小企業發展促進會會長謝泓曾分析,佛山產業總體仍較傳統,而“小巨人”集中于新興產業,因此較少誕生于佛山。

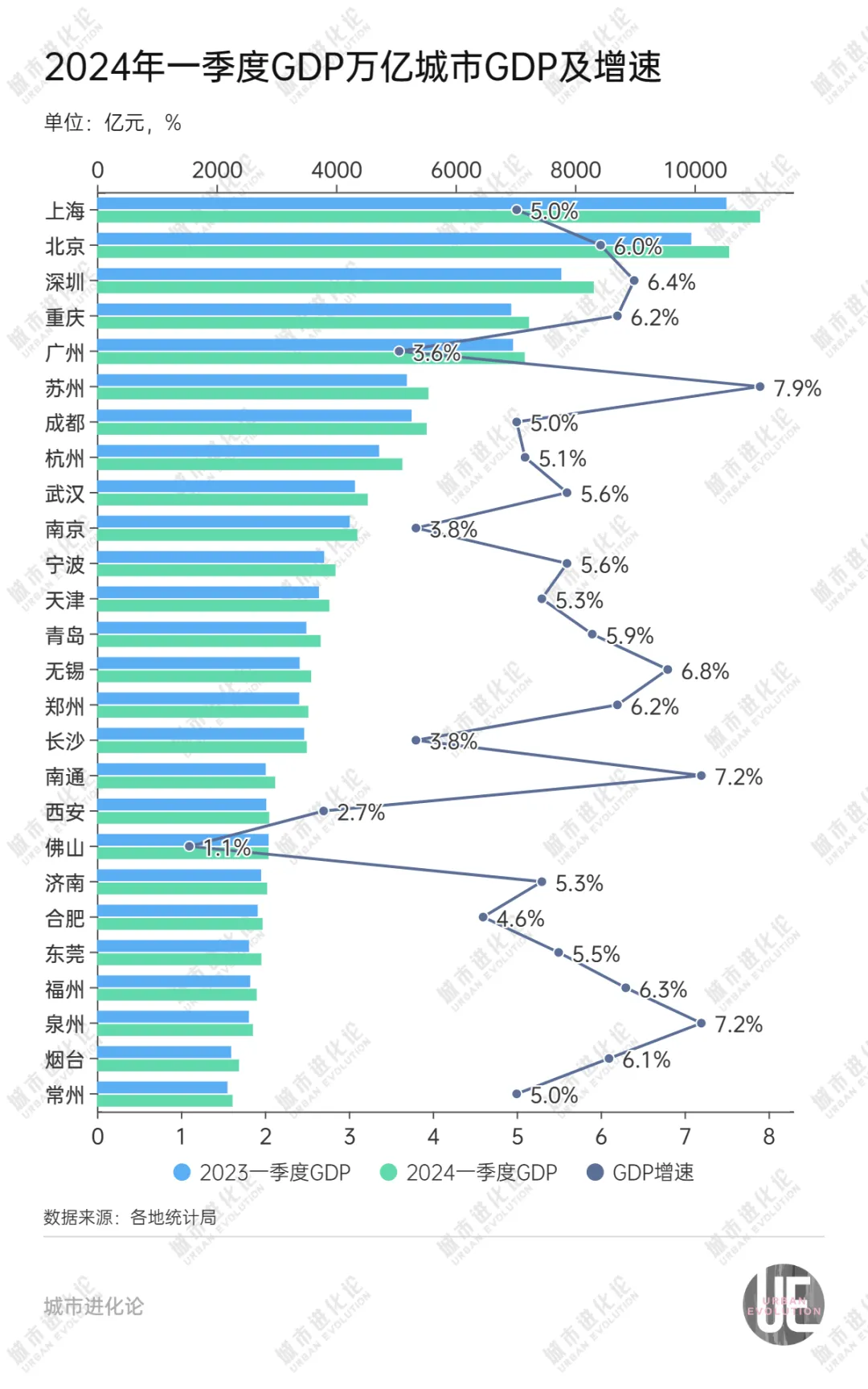

這種差距,也體現在創新投入上。

2022年,佛山R&D經費支出359.53 億元,排在省內第四位,低于深圳 1880.49 億元、廣州 988.36 億元、東莞458.72億元;R&D經費投入強度2.83%,不僅低于3.42%的全省平均水平,且僅排在第六位,位居深圳 5.81%、東莞 4.10%、惠州 3.44%、廣州 3.43%、珠海2.92%之后。

圖片來源:《2022年廣東省科技經費投入公報》

今年的佛山政府工作報告中也提到,佛山存在“科技創新能力滯后于產業發展,新興產業尚未成長為支柱力量,產業形態亟待優化” 等問題。

拉長時間線來看,在內外部多重壓力下,本世紀以來,佛山工業生產總值占全省比重走出“先升再降”的曲線——2002年至2009年,比重從12.50%攀升到17.15%,創下歷史新高。但從2010年開始占比整體下滑,2021年回落至15.30%。

宋丁認為,佛山一季度經濟失速不是偶然性的,而是經過多年積累,最終爆發出來的。他進一步解釋,佛山在家電等領域有較為強大的產業底盤,但也有天然的“缺陷”——

民營經濟科技支撐力度不夠,這與其區位有一定關系。從廣佛同城化角度看,佛山背靠省會廣州,但是這些年廣州的三大支柱產業,汽車、電子和石化,本身增長也較為乏力。

從一季度經濟表現來看,珠三角四座萬億城市存在明顯分化:

深圳GDP增長6.4%,居萬億城市前列;去年持續承壓的東莞也一掃疲態,GDP同比增長5.5%,跑贏全國5.3%、全省4.4%的平均水平。

與深莞兩市的亮眼表現不同,除佛山外,廣州經濟增速也僅為3.6%,其中規模以上工業增加值增速0.1%,兩項指標在萬億城市中都排名倒數。

廣州市統計局在分析一季度經濟運行情況時指出,廣州“面臨燃油車、房地產兩大市場需求不足影響,以及自身產業周期性、結構性因素的挑戰”。

“佛山的產業結構和廣州有點同質化,拉不開差距。而且廣州自身動力不夠強,對佛山的扶持就不太夠。”宋丁談到。

在高質量發展的大背景下,今年初,佛山正式晉級“工業3萬億俱樂部”時,就有聲音指出,要謹防佛山制造落入“叫好不叫座”甚至“賠錢賺吆喝”的窘境。過高的傳統產業比重,也可能帶來“路徑依賴”效應,制約產業結構實現脫胎換骨的升級。

如今,佛山已再次校準坐標,明確要用7年時間再上一個萬億臺階。在今年2月舉行的廣東省高質量發展大會上,佛山市委書記鄭軻透露,佛山制造業當家的下一個目標,是到2030年規上工業總產值躍升到4萬億元。

在當地媒體看來,“這不是簡單的量的疊加,而是質的變化,需要構建新的發展動力系統,再造佛山增長新空間、新優勢”。

圖片來源:佛山日報(符詩賀 攝)

新動力、新空間、新優勢從哪里來?

“傳統產業再怎么發展都會有一定的瓶頸,所以要大力培育新興產業,當然這也有一個過程。”彭澎認為,佛山要穩住自身傳統優勢產業,推進智能化數字化進程,開發一些新的消費領域。同時,要布局一些有市場前景的新興產業,對城市發展形成新的支撐力,這是最重要的。

實際上,佛山早已開始行動,轉型升級“路線圖”逐漸清晰。

作為衡量實體經濟發展的重要指標,2023年,佛山工業投資同比增長31.8%,十年來增速首次突破30%;其中工業技改投資同比增長33.7%,總量居全省第一位。

今年一季度,佛山固定資產投資下降12.1%,但工業投資增速達到19.3%,比全市總投資高31.4個百分點。較高的工業投資增速,也意味著未來經濟勢能有望進一步釋放。

與此同時,為著力破解“產業不連片、工業不成帶”,大項目找不到落腳點難題,佛山不斷拓展產業空間、重塑產業格局,把工業用地規模由350平方公里調整為450平方公里,并舉全市之力建設佛北戰新產業園和“雙十園區”。

今年1月1日,佛山市委辦公室、佛山市政府辦公室聯合發布的“1號文件”透露,佛山將加快建設十大創新引領型特色制造業園區、十大現代服務業產業集聚區,重點培育發展機器人、新能源汽車等戰略性新興產業,推進家電、鋁型材等優勢傳統產業鏈向價值鏈高端躍升。

“產業結構轉型升級是佛山的當務之急,但我認為它的難點在于如何把自身與廣州的關系處理好,如果甩開廣州獨立發展,也很困難。”宋丁提醒:“一季度增速1.1%,對佛山是一種深深的刺激,但是刺激之后能不能警醒起來?如果不認真考量背后的原因,找出根源,然后趕緊去彌補的話,可能對未來發展都是非常不利的。”

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP