中國上市公司協會/ 圖文 2024-05-14 16:45:57

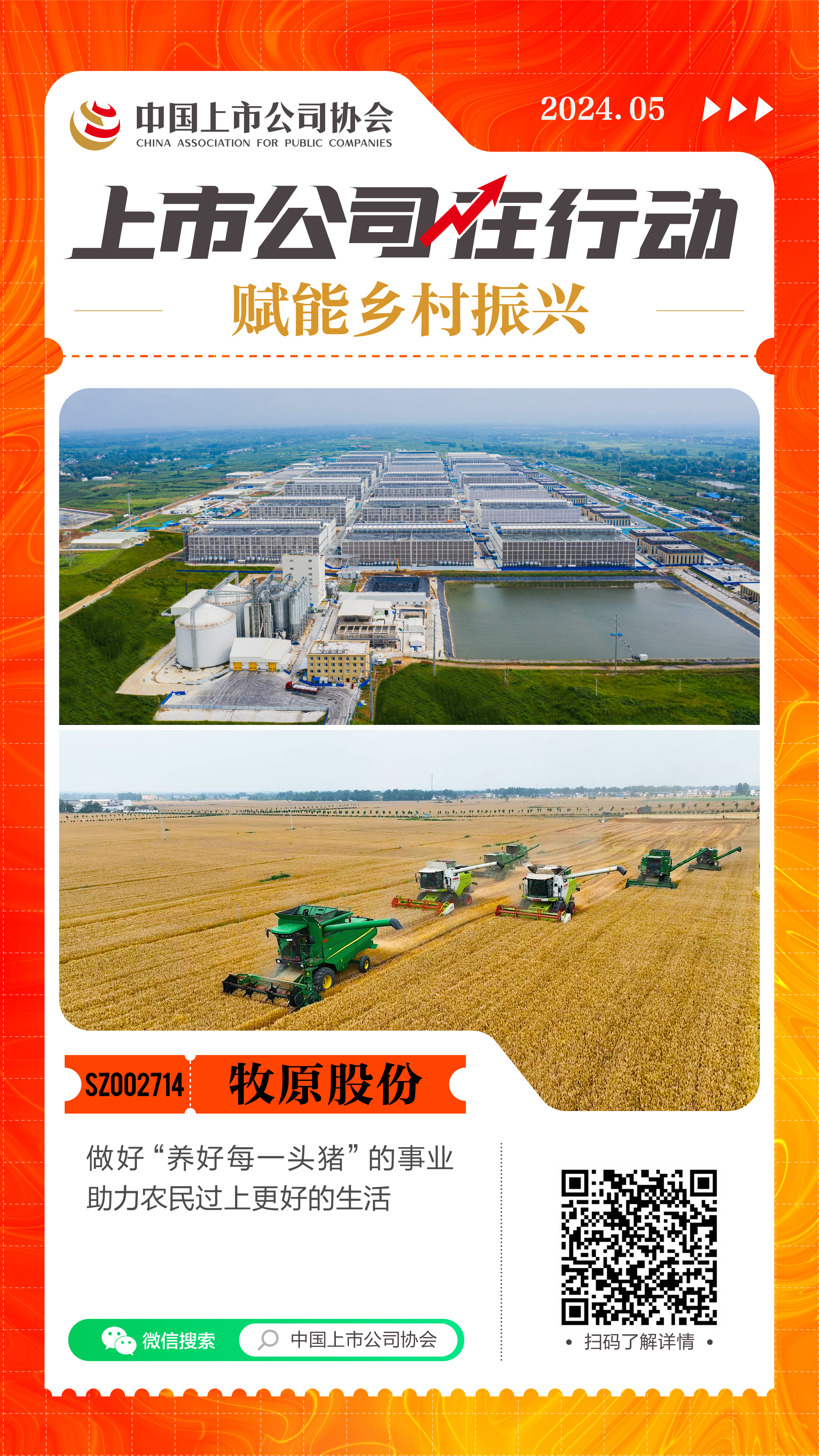

賦能鄉村振興 上市公司在行動丨牧原股份:做好“養好每一頭豬”的事業 助力農民過上更好的生活

產業振興是鄉村振興的重中之重,產業興旺是實現鄉村振興的基石。在各類鄉村產業中,養殖業作為農民增收的支柱產業,在鄉村振興中扮演著極其重要的角色。

作為養殖業大國,近年來,我國誕生了一大批深耕養殖行業的頭部上市公司,他們探索養殖業規模化、標準化、智能化、綠色化道路,做大、做優、做強產業鏈,用自身進步帶動鄉村產業發展,助力鄉村振興。

賦能鄉村振興 上市公司在行動!

今天,讓我們關注上市公司牧原股份(SZ002714)及其控股股東牧原集團結合長期以來在生豬養殖領域的優勢和特色,做好“養好每一頭豬”的事業,助力廣大農民群眾過上更加美好生活的實踐。

牧原集團位于河南省南陽市,始創于1992年,歷經32 年發展,現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。

從養22頭豬起步,到集團總資產超2100億元、子公司超300家,年出欄超6300萬頭規模,成為全球第一。牧原集團不斷刷新著全社會對養豬行業的認知。

近年來,牧原集團以“養好每一頭豬”的事業為突破口,發揮養殖業在鄉村產業振興中的帶動作用,通過智能化飼養、種養循環等一系列新技術運用,培育出富有競爭力的養豬產業,并在這一過程中帶動廣大農民增收致富。

培育壯大鄉村產業,關鍵是要“練好內功”。當下,用先進技術賦能鄉村產業,是產業發展和鄉村振興的重要突破路徑。

牧原一直將創新作為企業發展的靈魂和根本,積極擁抱新技術運用,探索養豬業升級新模式。如今,智能化養豬、一體化產業鏈等一系列新技術新模式已在牧原旗下的多個綜合體得到運用,讓鄉村產業走上了發展“快車道”。

——來到位于河南省內鄉縣余關鎮大花嶺村的牧原肉食產業綜合體,一排排高樓整齊排列,讓人猶如置身現代化工廠。你可能想不到,這21棟6層“廠房”全都是豬舍,可年出欄生豬210萬頭。進入“廠房”,母豬、保育豬、育肥豬被分別圈養在不同樓層。豬舍采用空氣精密過濾系統,可實現防病、防臭等功能。

據牧原集團介紹,平鋪式豬舍平均用地需要在400畝左右,而樓房豬舍只需85畝左右,土地效率提高4倍,大大節約了土地資源。

牧原肉食產業綜合體不僅實現了“上樓養豬”,當下最前沿的人工智能技術在這里也得到廣泛運用:在豬舍,牧原智能巡檢機就像是“管家”,不停的巡邏,持續觀察豬的狀態,采集數量、聲音、體溫等參數,飼喂、糞污清理、控溫、控濕等全由機器人完成。工作人員在手機上就可遠程調控豬舍的相關參數。一旦發現異常,系統會通過手機將預警信息推送給本單元飼養員,提醒處理。

同時,牧原肉食產業綜合體還將實現“糧進肉出”:飼料加工、生豬養殖、屠宰加工在同一個園區,出場的直接是豬肉產品,全程可知可控可追溯,在降低運輸成本的同時,也保證了肉品的質量。

探索養豬業模式升級之路,不僅帶來了更高的效率和更優質的產品,也帶動了鄉村產業振興和農民增收致富。

內鄉縣牧原肉食產業綜合體在建設時期就提供了1.2萬余個就業崗位,全面運營后提供就業崗位3000余個,同時帶動飼料儲運、物流、設備加工等上下游相關企業發展,間接提供就業崗位超5000個,為當地農戶提供穩定的收入來源,實現勞動力就地轉化增值。

綠色是鄉村經濟高質量發展的底色,推進鄉村振興工作,必須牢牢把握綠水青山就是金山銀山理念,堅守綠色底線,堅持綠色發展。

長期以來,牧原秉承“創造價值,服務社會”的核心價值理念,推進環境友好的經營方式,并將其與鄉村振興事業緊密結合,利用自身資源為綠色農業探索循環發展之路。

在河南省內鄉縣,牧原和當地政府聯手打造了“數字化種養循環示范區”。這片曾受天氣影響大、灌溉難、土地不平整、產能低的土地,如今在一群“新農人”的管理下,通過探索“種養循環”之路,變身高產良田。

這一轉變是如何實現的?示范區的一句標語給了我們答案——“豬養田,田養豬,種養循環”。這里把養豬的排泄物經過處理變廢為寶,當作肥料灌溉到地里,并建設水源、灌溉系統、智能化監測等設施,提高了糧食產量。

據牧原介紹,示范區利用豬場沼肥循環科學種田,實行“養殖-沼肥-綠色農業”的種養循環模式,將生豬養殖廢棄物全部資源化利用,實現了“一個養殖場就是一個肥料廠”的目標,在提高產量的同時還節約了化肥和水的用量。

示范區采用沼肥和化肥最佳配施方案,畝均化肥使用量減少50%;同時,示范區利用沼液水肥一體化系統,依據作物需求和土地墑情澆灌水肥,節約用水30%以上。目前已經開展種植經營1.6萬畝,預計2024年底完成2.4萬畝建設。

綠色循環的種植方式,為當地農民帶來了更高的產量和更好的收入,向全社會展現了一條綠色的鄉村振興之路:2023年10月,內鄉縣數字化種養循環示范區實現豐收,小麥種植面積6216畝、總產量2772噸,玉米種植面積13098畝、總產量8210噸,總收入2081萬元,合作社分配收益931萬元,畝均收入976元。示范區內,畝產最高成績1575斤,部分丘陵坡地從畝均產量600斤提升至900斤,增長50%。

與此同時,種養循環這一模式在全國推廣,僅2023年就涵養農田452.07萬畝,實現化肥減量14.68萬噸,助農減投增收14.82億元。除此之外,還探索出土壤改良治理模式和技術路徑 ,改良鹽堿地22.95萬畝,土壤鹽分下降52.38%,有機質提升66.67%,沙漠化治理8.82萬畝。

2023年底,聯合國世界糧食計劃署發布“科技賦能鄉村振興案例”,牧原“數字化種養循環”案例成功入選。

促進農民持續增收,既是實施鄉村振興戰略的中心任務,也是解決“三農”問題的關鍵。

在幫助農戶擺脫貧困、推進共同富裕的征程中,牧原一直在思考如何利用自身優勢,發揮助農最大效應,在合適發力點上尋求突破。

2016年9月,在廣泛調查和反復論證的基礎上,內鄉縣政府和牧原集團共同探討設計出“5+”扶貧模式,對內鄉所有貧困戶實現全覆蓋。“5+”模式幫助“七山一水二分田”的原國家級貧困縣內鄉縣于2019年5月脫貧摘帽,并推廣到全國15個省份70個縣(市、區、旗),累計幫助14萬戶39萬人脫貧。

脫貧攻堅收官后,牧原集團在“5+”模式的基礎上,實施“縣-鄉-村”三級農民合作社實體化運營的模式,逐步提升村集體經濟合作社的產業帶動能力,并將合作社的經營業務嵌入到牧原的產業鏈條中,成為一個有資產、有業務、抗風險的新型農村經營主體,夯實村集體經濟增收基礎。

此外,為幫助貧困戶的農副產品打開銷路,牧原集團還創建了電商扶貧平臺“聚愛優選”,依托互聯網+,拓寬農村地區特色農產品線上銷售渠道,網羅越來越多的優質產品,打造“一縣一品”、“一村一品”等工程,持續完善“農產品上行·助力鄉村振興”為終極目標的服務體系,全力助推“農業發展、農村穩定、農民增收”,圍繞提高農特產品網銷量為中心目標;采取線上線下宣傳、推廣并進的兩種措施;通過電商大數據分析,達到優化農業產業種植結構,推動、倒逼第二產業升級,促進第三產業繁榮的良性循環效果,為鞏固提升脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,持續建設美麗鄉村、助力鄉村振興偉業做出貢獻。2023年平臺交易額達22.74億元,提供就業崗位1,000余個,帶動8000余戶實現增收。

在助力鄉村振興的新階段,牧原集團一方面接續加大資金、技術、人力等各方面投入,推動產業向糧食、飼料、屠宰加工等產業鏈上下游延伸,做強、做優、做大生豬產業;另一方面,將持續聚力推進農業結構調整,推動現代經濟體系深入農村,促進一二三產業融合發展,為農戶進一步拓寬增收渠道,全面助力鄉村振興。

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP