四川日報報業集團 2024-05-31 20:43:56

小滿剛過,芒種將至。

二十四節氣作為寶貴的氣象科技文化遺產,除了讓我們在循環往復中感受時光荏苒,更能讓我們領悟到科學與中國文化智慧的相融。

“科學幻想世界的建構,少不了科幻作家想象力與創造力的噴涌,科學技術事業的進步,則離不開科技工作者的辛勤耕耘與默默付出。”在5月30日第八個“全國科技工作者日”到來之際,著名科幻作家劉慈欣為全國科技工作者打CALL。

“四川造”XR技術營造的“三星堆—金沙遺址”主題超高清沉浸式體驗空間里,數千塊LED柔性屏拼接出異形曲面空間,具有高沉浸感;“LED透明屏幕”,用影像還原了三星堆遺址祭祀區考古發掘的過程;數字蜀道、平面裸眼3D視頻、峨影數字電影創新應用實驗室等,展現了四川文化產業數字化轉型升級成果。“文化+科技”深度融合,成為深圳文博會的新風尚。

人們常說,為文化插上科技的翅膀。實際上,科技就是一種推動歷史不斷向前的文化。

四川歷史名人中,不只有才華橫溢的“文科學霸”,還有所在時代最偉大的幾位“理科生”。

2017年7月,首批10位四川歷史名人產生,其中,大禹、李冰和落下閎,都是不可多得的科技人才。

李冰主持修筑都江堰,讓成都平原沃野千里,成就四川天府之國的美譽。《華陽國志》提到,宜賓岷江畔赤崖山,李冰使用“積薪燒巖”的方法,使堅硬的巖石變得酥松脆弱,得以順利開鑿;甚至在他生命中的絕唱“導洛通山”治理洛水時,也使用了“火燒水激”的方法,利用巖石熱脹冷縮的物理特性,開山破石。東漢時期的后人們,也學會了李冰修筑都江堰之法,修筑了世界上第一條人工巖石隧道——石門隧道。

什邡市洛水鎮李冰陵 圖據什邡市委宣傳部

什邡市洛水鎮李冰陵 圖據什邡市委宣傳部

落下閎在閬中橋樓的落陽山下,豎竿觀日,以竿影長短確定出“夏至”“冬至”,又根據一年中晝夜的長短變化確定出“春分”“秋分”,對黃赤交角進行較為科學的測量。他首次將二十四節氣和置閏原則編入日歷,“以孟春正月為歲首”,影響深遠,直至現在仍舊沿用。

而在2020年確立的第二批四川歷史名人中,也有科學家秦九韶的身影。南宋著名數學家秦九韶來自安岳,聰穎又好學,是世界公認的偉大數學家,在諸多全球數學家榜單中,與阿基米德、托勒密、伽利略、圖靈等人齊名。“科學史之父”薩頓曾說,秦九韶是“他那個民族、他那個時代,并且確實也是所有時代最偉大的數學家之一”。

現代的四川科技工作者,更將四川文化帶到了火星之上。

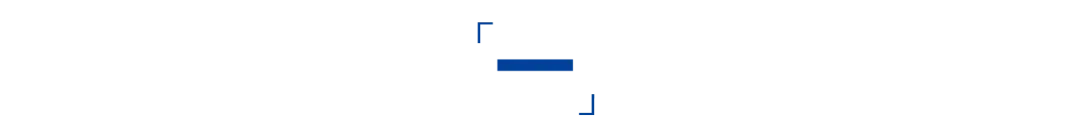

2021年5月15日,由祝融號火星車及進入艙組成的天問一號著陸巡視器成功著陸于火星烏托邦平原南部預選著陸區,我國首次火星探測任務著陸火星成功。國際天文學聯合會于2022 年3月9日正式批準了位于天問一號著陸點附近以及可能的巡視區域內的16個環形坑、3個穹丘、2條溝和1座方山的正式地名,其中有一個地方被命名為“平樂”。

22個地理實體分布圖,“平樂”位于右上(資料圖)

22個地理實體分布圖,“平樂”位于右上(資料圖)

對,就是四川省邛崍市平樂古鎮的“平樂”。

作為南絲路上的重鎮,平樂早在公元前150年西漢時期就已形成了集鎮,迄今已有2000多年的歷史。而蘇東坡的表哥文同曾任邛州知州,面對著平樂的竹海,他創作出了“胸有成竹”這個成語。

值得一提的是,命名“平樂”的那張火星照片,是“四川攝影師”拍的。位于成都的中國科學院光電技術研究所,從2016年開始承擔中分辨率相機研制任務,科研人員經歷了大量的試驗驗證,終于實現了“看得見”“看得清”“看得真”,拍下了中國首次火星探測火星全球影像圖。

中國人有多浪漫?天知道!

2024年4月25日20點59分,神舟十八號載人飛船發射升空!曾執行過神舟十三號載人飛行任務的川籍航天員葉光富擔任此次乘組指令長,與航天員李聰、李廣蘇共同執行飛行任務,逐夢蒼穹。此行,葉光富不僅帶著全家福遨游太空,還將一份具有家鄉特色的禮物一同帶上了太空。這份“特產”,是四川省川劇院根據川劇《夢回東坡》中的蘇東坡形象制作的文創皮影人像。此一飛,讓蘇東坡“科學家”的身份再也藏不住了。

在徐州,蘇軾力薦以煤炭代替木材;在杭州,千古絕句背后,除草排淤的創舉讓西湖“總相宜”;在惠州,寫信提供“連接毛竹管輸水技術”的具體細節,同時研制、推廣新農具“秧馬”;后來在海南儋州,制藥行醫防治當地疫病……

中國的空間站叫“天宮”,核心艙叫“天和”,貨運飛船叫“天舟”,載人飛船叫“神舟”,實驗艙叫“問天”“夢天”,新一代載人飛船正式命名為“夢舟”,月面著陸器則命名為“攬月”。

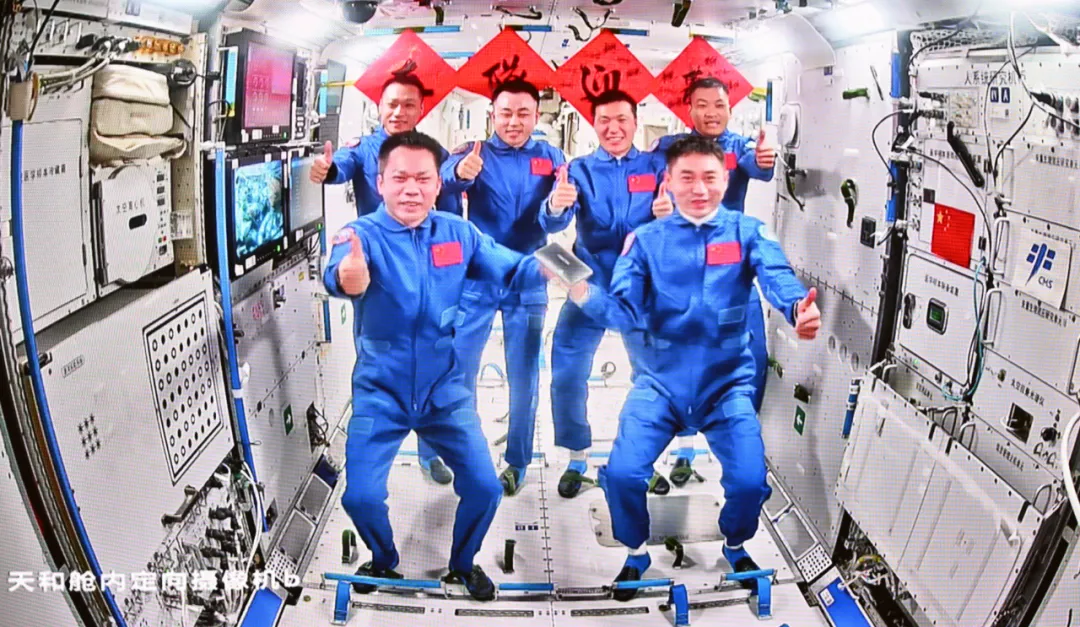

神舟十七號航天員乘組和神舟十八號航天員乘組“全家福”。攝影/新華社記者 金良快

神舟十七號航天員乘組和神舟十八號航天員乘組“全家福”。攝影/新華社記者 金良快

這些名字中藏著的詩意與浪漫,如果說你不知道,李白要笑了。因為李白曾有詩云:“忽復乘舟夢日邊”。

“攬月”出自毛澤東著名詩歌《水調歌頭·重上井岡山》中的“可上九天攬月,可下五洋捉鱉,談笑凱歌還。”這盛世,終如您所愿。

中國行星探測任務命名為“天問系列” ,首次火星探測任務命名為“天問一號”。據悉,該名稱源于中國詩歌史第一人屈原的長詩《天問》。

在此之前,中國航天登月探測器名為“嫦娥”,月球車名為“玉兔”,取自宋臧魯子的《滿庭芳》“玉兔搗馀靈藥,霞觴化、萬種花春。嫦娥囑,愿公難老,長似月精神。”

……

四川科技人的跨界玩法,比科幻更魔幻。

科幻界的“四大天王”,成名于四川。《科幻世界》是無數科技工作者夢開始的地方。

劉慈欣《三體》2005年率先在《科幻世界》上連載,掀起了長達近20年的四川科幻熱。《三體》小說自2013年9月韓語版出版開始,走上了一條國際化的道路。截至2023年5月,《三體》小說在全球輸出35個語種,海外實體書銷量逾380萬冊,創造了中國當代文學書海外銷量最高紀錄;全球圖書館藏數量達1170家,創造了中國圖書譯著的世界館藏紀錄。不僅引導受眾主動了解“量子通信”這一專業術語及其內涵,還促使科技工作者專門撰寫解密《三體》中科幻情節與技術設定的書籍。

2023成都世界科幻大會劉慈欣簽售現場 圖據川觀新聞

來自四川自貢的何夕是中國科幻“四大天王”中年紀較小的一位,畢業于原成都科技大學(現四川大學)電氣自動化專業的他,20歲開始就涉獵科幻小說創作。他筆下的科幻小說,專注于對宏觀科學未來及人性善惡的探討,多部作品獲得銀河獎,他也曾任多個科幻文學獎的評委。他曾經說過,中國的科幻文化走出去具有獨特的使命,能夠在世界面前展示中華文化的一種先進性。

畢業于四川大學的謝云寧和畢業于清華大學航天航空學院的陳梓鈞,就受到了《科幻世界》的潤澤。他們一個是電子工程師,一個是航空工程師,不僅在自己的本職工作上毫不懈怠,同時也憑借著宏大的想象力和細膩的文筆,成為青年一代在川科幻作者中的佼佼者。

科幻界外的四川科技工作者,也是才情滿滿。

生態學家印開蒲,一生從事中國西部地區植物生態學和保護生物學研究。快滿80歲時,他出版了《百年變遷——兩位東西方植物學家的影像重逢》。從59歲開始,他沿著百年前英國著名植物學家威爾遜走過的路,穿梭在川西的高原之上,用兩本記錄性的書籍,展示了中國西部地區生態環境的變遷。

中國地質調查局成都地質調查中心教授級高級工程師鐵永波,不僅是杰出地質人才,還是一名科普作家,他自己創作的科普圖書《大山里的長尾龍》是國內首部針對少年兒童的泥石流科普繪本,目前已經出版了三部。

印開蒲(右一)在茂縣拍攝疊溪古鎮 圖據受訪者

對于四川科技工作者的想象,永遠不應該設限。

在遂寧市大英縣,坐落著第七批全國重點文物保護單位卓筒井。以“鑿地植竹”的特點被譽為“世界石油鉆井之父”,比西方同類型的技術早了800年。

翠屏山下、長江岸邊,在靜靜唱響江上漁歌的李莊,“人文薈,歌壯烈。績弦誦,聲未絕。”李濟、傅斯年、梁思成、林徽因、童第周、梁思永……艱難時刻,他們用知識和科學的信仰保家衛國,保存文明火種,與川人共同譜寫中國人波瀾壯闊的文化抗戰史詩。

千年積累,一夕噴薄。

如今,在稻城,被稱為“千眼天珠”的圓環陣太陽射電成像望遠鏡,甚至能夠拍到太陽“打噴嚏”;2020年建成投用的國家超級計算成都中心,填補了我國西部地區國家超級計算中心體系的布局空白,算力排進全球前十;在廣元劍閣,全球首口地質條件最復雜、鉆井難度最高的萬米科探井——深地川科1井成功開鑿,讓我國油氣勘探開發工程技術與裝備水平進入萬米深層時代。

2024年,在四川的能量場,依然能接收到無數靈感光芒。從浩瀚的星海,到基礎科學的攻堅克難,四川科技,從未停步。“拉索”已正式完成國家驗收一年,其團隊也獲得了第28屆“中國青年五四獎章”。在大巴山深處、在風吹麥浪的田野里,在一飛沖天的晴空下……科技因人文的堅守而浪漫,人文因科技賦能更添多元色彩。

科技與文化這朵雙生花,將持續驚艷世界。

撰文/ 閆雯雯 吳德玉 張崢 邊雪 譚羽清 馬曉玉 編輯/劉鵑 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP