天府新視界 2024-09-23 12:35:12

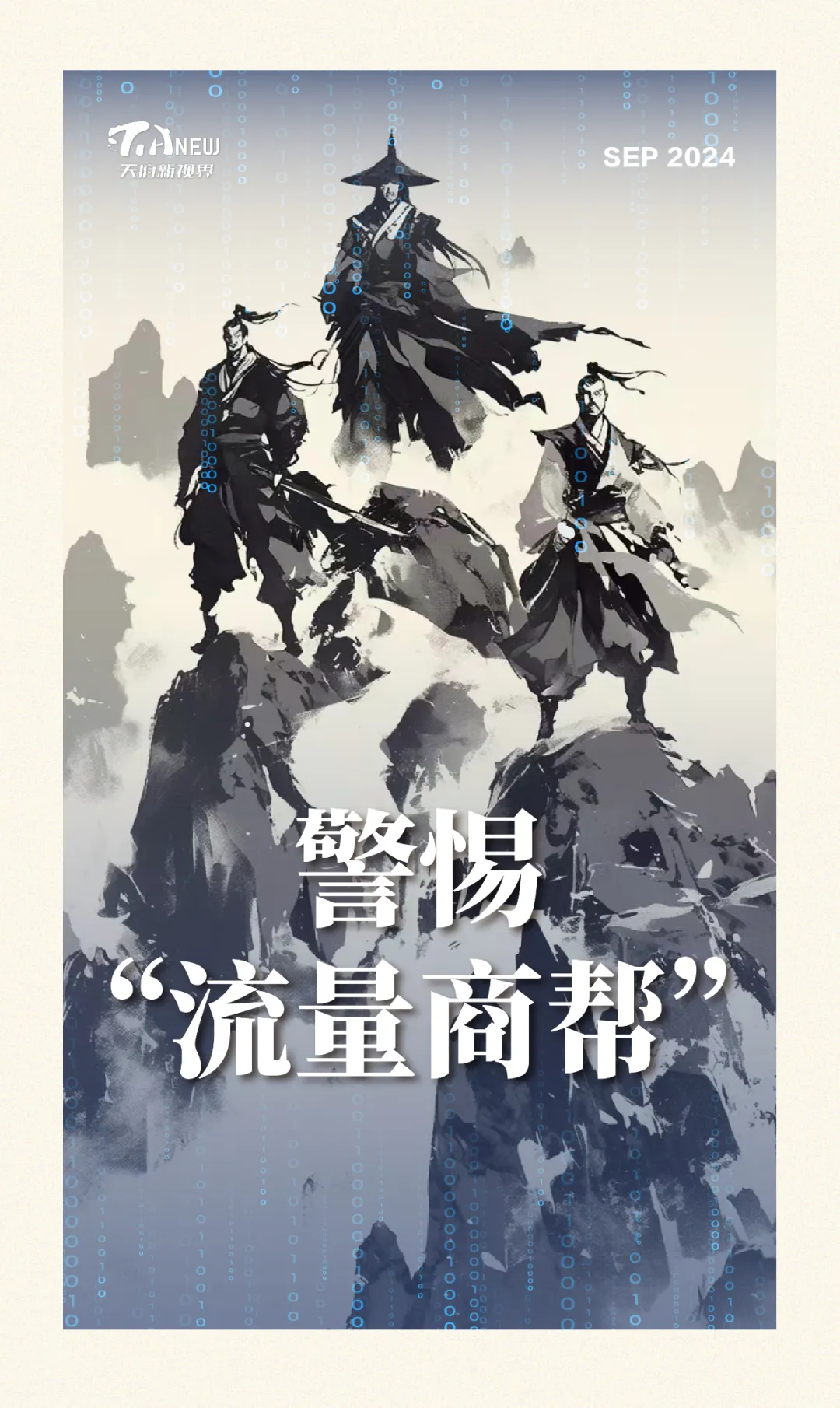

自媒體是個江湖。古老的人情社會、結社傳統,遇上深度分工的互聯網內容產業,于是毫不令人意外地形成了自媒體江湖的山頭林立。所謂的“流量商幫”乘勢崛起。它幾近龐然大物,卻往往化于無形。若隱若現間,遍地傳說。

自媒體是個江湖。古老的人情社會、結社傳統,遇上深度分工的互聯網內容產業,于是毫不令人意外地形成了自媒體江湖的山頭林立。所謂的“流量商幫”乘勢崛起。它幾近龐然大物,卻往往化于無形。若隱若現間,遍地傳說。

近來,對于“流量商幫”的揭秘,一躍成為熱門話題。其慣用的論述策略,乃是以籍貫為合并項,繼而描摹出流量江湖中“地方派系”的形象。網文中的他們,簡直神乎其神。比如說,神秘的“××幫”,被指主攻媒介采購和賬號孵化,能夠批量起號,也能“消化各種小廣告”,更能把“數據”做得又便宜又好看;此外,還有某地農村的“××幫”,據傳一度占據國內圖文流量的半壁江山……

總體而言,關于地方“流量商幫”的敘事,大多都很難稱之為嚴肅的田野調查和實證性研究,其更多只能算是一種復合的經驗性觀察,真真假假摻雜,紀實與演繹交織。且需要說明的是,關于“流量商幫”的剖解、歸類,籍貫只是要素之一,倘若按照“校友”“前東家”“資本系”等等視角追根溯源,我們同樣能看到其中“分門別類”的清晰脈絡。應該說,自媒體的鄉黨化、圈子化,的確有跡可循,也不難理解。

社交媒介上,大量的垃圾賬號,構成了平臺的“腐殖層”。此前警方通報,江西某公司負責人王某某,一共經營了5家“MCN機構”,運營賬號842個,一天就能生成4000—7000篇文章,其粗制濫造甚至不乏虛假信息。但就是此類批量輸出的劣質賬號、劣質內容,卻給平臺帶來了人氣。它們起到了暖場效應,讓平臺看起來“活力”十足。這種虛假的繁榮,極具欺騙性。某些平臺如飲鴆止渴,對之欲罷不能、棄之不忍。

人情社會中,所有的商業行為,背后都難免有親緣的影子。投親靠友的多了,沾親帶故的“密度”也就大了。起號、接商單這門生意,拆解到底層架構,其實還是勞動密集型。特別是“AI做號工廠”崛起以來,“以量換量”模式大行其道,這提供了大量的就業崗位,于是自然“近水樓臺先得月”。“有錢一起賺”,親戚照應、熟人介紹、同鄉相聚,久而久之,也便人以群分了。

此外,經由內部孵化、風險投資、交叉入股,以及“大帶小”“老帶新”等等路徑,不少自媒體團隊如“細胞分裂”般不斷復刻、繁衍,最終形成了不可小覷的一脈、一派。

自媒體的圈子化、商幫化,隱約預示了某種普遍性的風險,那就是人脈、資本和密集勞動力所驅動的“內容工業流水線”,正在扭曲信息生產、輿論表達的自發秩序。

一方面,量產的“低品質”內容,拉低了信息的質素。此類團隊,慣于通過傳播謠言、偏見、假新聞與對立的情緒等,來攫取稀缺的注意力資源。一切瞄準流量,一切為了爆款。至于說事實與真相,則并不被太過考量。久而久之,無中生有、無事生非、撥弄是非也便成了常規操作,局部信息市場的烏煙瘴氣,背后總有它們若隱若現的影子。

另一方面,“帶節奏”成定制服務,扭曲著原生的輿論場。梳理過往案例,我們會發現,某些熱點發生后,經常會有脈沖式、整齊劃一的刷屏、沖榜動作;某些產品上市后,鋪天蓋地的“追捧”以及對競品惡意滿滿的“攻擊”,也是山呼海嘯、壓倒一片。試問,當“意見”“觀點”可以被采購、被批發,那么輿論場內,什么是真、什么是假?什么是虛、什么是實?又有多少“熱搜”“輿情”,其實是“砸錢聽響,氪金換音量”呢?

“流量商幫”的坐大,折射出自媒體內容市場集中度的提升。從某種意義上說,這既是網絡空間的“再中心化”,也是傳播“擬態環境”的幻設化。其對真實信息、多元聲音的屏蔽,是我們必須思考的問題。

顯而易見,上述種種現象,帶來了新的治理課題。一種可以被購買、可以被驅使的“人多勢眾”“眾口鑠金”,一批以接單恰飯為生、看錢說話為業的“賬號矩陣”,加劇了“信息與真相”“數據與實態”的背離。為此破題,必須有穿透性的監管,要洞穿雜蕪表象,看清暗影里的“提線人”。除依法依規查處造謠、水軍、拉踩引戰、煽動對立的網絡賬號外,同樣需要順藤摸瓜,觸達賬號背后的操盤者及其產業鏈,并予以針對性規束。強化源頭治理、生態治理、聯動治理,如此才可抓住根本、事半功倍。

【本文未經授權請勿轉載】 撰文/蔣璟璟 編輯/郭書瓊 梁慶 責編/謝夢 審核/姜明

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP