每日經濟新聞 2024-09-26 16:32:33

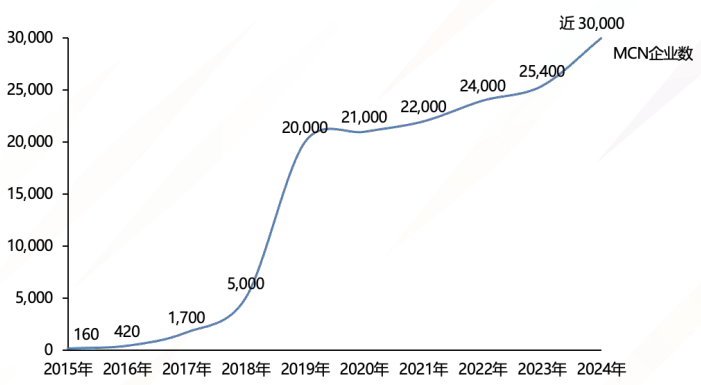

◎MCN是一類新型的聯(lián)結品牌商、互聯(lián)網平臺、內容制作者和消費者的網絡組織機構。《中國MCN產業(yè)發(fā)展報告》顯示,當前,我國MCN機構注冊數(shù)量自2015年以來達到最大規(guī)模,有近30000家。

◎當前MCN產業(yè)發(fā)展有哪些趨勢和挑戰(zhàn)?MCN結構和品牌方之間存在哪些關系?每經品牌價值研究院專訪了復旦大學管理學院教授、上海市市場學會會長蔣青云,對《中國MCN產業(yè)發(fā)展報告》進行了解讀。

每經記者 黃博文 每經編輯 陳俊杰

9月26日,在上海國際MCN(注:指多頻道網絡)大會上,復旦大學管理學院撰寫的《中國MCN產業(yè)發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》)正式發(fā)布。

《報告》披露,我國MCN機構注冊數(shù)量已接近30000家,旗下達人的粉絲總數(shù)500萬以上的一共243家,占機構總數(shù)約0.81%,但這些機構達人的粉絲總數(shù),占市場總粉絲量近71%。

當前MCN產業(yè)發(fā)展有哪些趨勢和挑戰(zhàn)?MCN結構和品牌方之間存在哪些關系?每經品牌價值研究院專訪了復旦大學管理學院教授、上海市市場學會會長蔣青云,對《報告》進行了解讀。

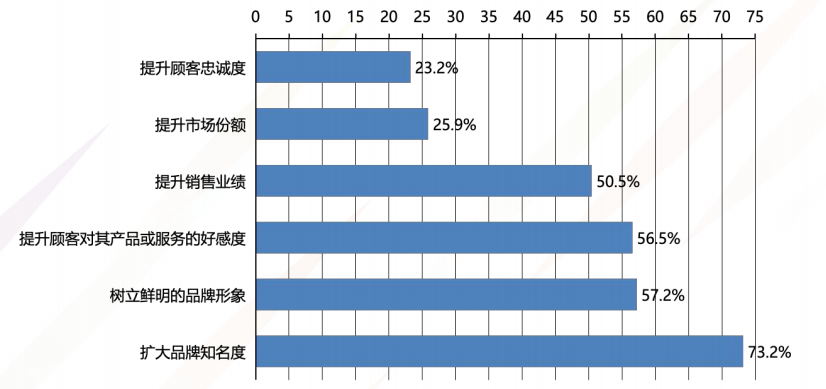

蔣青云表示,MCN機構核心職能在于促進品牌傳播與產品銷售,提升品牌知名度成為首要且基礎的目標。此外,MCN機構擅長通過內容營銷策略運作,這一特性使其在知名度基礎上,進一步加深品牌與消費者之間的情感聯(lián)系成為可能。

MCN是一類新型的聯(lián)結品牌商、互聯(lián)網平臺、內容制作者和消費者的網絡組織機構。《報告》顯示,當前,我國MCN機構注冊數(shù)量自2015年以來達到最大規(guī)模,有近30000家,且市場結構呈現(xiàn)鮮明的金字塔結構特征——達人粉絲總數(shù)達到1000萬以上的有117家,達到500萬~1000萬的有126家。這243家機構僅占機構總數(shù)約0.81%,但其所具有的達人粉絲總數(shù)卻占市場總粉絲量近71%。

2015年—2024年中國MCN機構注冊公司數(shù)量(單位:家)(圖片來源:《報告》)

“MCN助力品牌的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩方面。”蔣青云介紹,“一是專業(yè)性,MCN擅長新媒體環(huán)境下的內容創(chuàng)作與分發(fā),借助明星、KOL等資源有效傳播內容,彌補了品牌公司及傳統(tǒng)廣告公司的短板。二是中介性,MCN可聯(lián)結多方資源,適用于缺乏相應能力的中小企業(yè)及出于成本考慮選擇外包的大企業(yè),以及難以獨立完成中介服務的平臺方”。

同時,蔣青云還表示,MCN在發(fā)展過程中也存在一些局限,包括和品牌溝通深度不足、效果可控性有限及內容合規(guī)風險增加。

品牌的綜合評價體系通常涵蓋品牌知名度、品牌美譽度以及品牌忠誠度三大維度。

《報告》顯示,在品牌方對MCN機構商業(yè)價值的重視程度排序中,“擴大品牌知名度”占據(jù)了首位,“增強消費者對產品或服務的正面情感傾向”排名居中,而“提升顧客忠誠度”則處于最低,形成了“品牌知名度 > 品牌美譽度 > 品牌忠誠度”的優(yōu)先級排序。

品牌方對 MCN 機構商業(yè)價值的重視程度排序(圖片來源:《報告》)

蔣青云解釋,MCN機構核心職能在于促進品牌傳播與產品銷售,提升品牌知名度成為首要且基礎的目標。此外,MCN機構擅長通過內容營銷策略運作,這一特性使其在知名度基礎上進一步加深品牌與消費者之間的情感聯(lián)系成為可能。“利用內容創(chuàng)意、深度與場景化等手段,MCN機構能夠有效助力品牌構建、強化并維系積極的品牌形象,這是其核心競爭力所在。”

對于“提升顧客忠誠度”排序最低,蔣青云解釋,MCN機構并不直接涉足品牌忠誠度管理的具體業(yè)務形態(tài),而是通過內容創(chuàng)作間接影響消費者情感,進而對品牌忠誠度產生正面作用。“品牌忠誠度的根本提升依賴于品牌公司自身長期、直接且持續(xù)的運營策略與努力。”

從區(qū)域分布來看,MCN機構呈現(xiàn)出明顯的地理集聚特征。

《報告》顯示,MCN機構主要聚集在互聯(lián)網基礎設施完善、人才資源豐富、政策支持力度大的城市或地區(qū),如北京、上海、廣州、深圳等一線城市以及杭州、成都、長沙、鄭州等新一線城市。這些城市不僅吸引了大量MCN機構的入駐,還形成了完整的產業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)。但值得注意的是,部分一線城市已出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量下降,《報告》顯示,北京MCN機構數(shù)量由2021年的4840家降至2023年的2134家,上海也出現(xiàn)了下降。

“MCN機構傾向于一線城市集聚,歸因于人才密集、品牌需求匯聚、傳統(tǒng)媒體及關聯(lián)產業(yè)繁榮,加之互聯(lián)網平臺的高度滲透。”蔣青云指出,“非一線城市中,特定因素主導明顯,如杭州因電商平臺繁榮而吸引MCN;長沙則因傳統(tǒng)媒體產業(yè)發(fā)達及休閑品牌需求集中;成都則因品牌方針對區(qū)域市場的營銷需求顯著,促成MCN集中”。

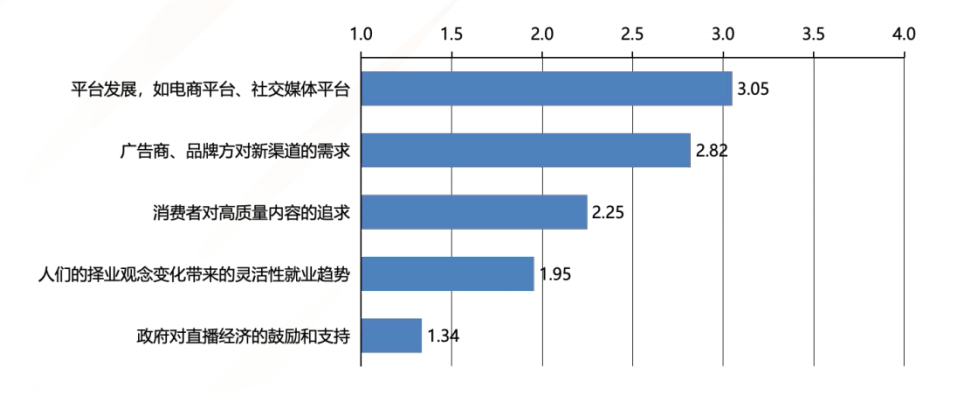

《報告》指出,“平臺發(fā)展”是驅動MCN機構需求增長的首要因素,這進一步印證了互聯(lián)網平臺與MCN之間存在的“資源互補、相互依存”的緊密關系。

MCN機構需求拉動因素重要性得分排序(圖片來源:《報告》)

蔣青云解釋說:“MCN本質上為平臺寄生型產業(yè),其核心業(yè)務高度依賴于平臺流量。平臺為MCN供給關鍵資源,如客戶資源、服務支持及粉絲基礎等,而MCN則回饋以內容吸引力、銷售增長、平臺價值提升及客戶對平臺廣告、服務的深化依賴。”

蔣青云還提到,在運作實踐中,雙方合作展現(xiàn)出兩大獨特現(xiàn)象:一是共創(chuàng)機制,平臺與頭部MCN協(xié)同制定或優(yōu)化算法與服務標準,促進平臺生態(tài)創(chuàng)新;二是KOL(Key Opinion Leader,關鍵意見領袖)管理上的合作創(chuàng)新,共同探索KOL的選拔、內容創(chuàng)作、流量分配及粉絲互動策略,利用平臺數(shù)據(jù)與工具優(yōu)化KOL策略,同時推動如小紅書等平臺在KOS(Key Opinion Sales,關鍵意見銷售者)角色定位、行為準則及直播營銷能力上的創(chuàng)新合作。

對于未來關系的演進,蔣青云認為,頭部MCN本身會和平臺之間保持互動依賴,中小型的MCN機構主要向差異化和專業(yè)化方向發(fā)展,會有選擇地和平臺合作。

封面圖片來源:每經記者 張建 攝

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP