央視新聞 2024-12-25 17:52:00

折多山,海拔4200多米,是川藏公路南線必經的重要關隘,被譽為“川藏第一關”。一段長約8公里的隧道,將翻越折多山的時間,從1.5小時至2小時縮短到8至10分鐘。這條貫穿險關的隧道誕生,克服了怎樣的難題?

地形地質復雜

科技賦能創新破障

總臺記者 陳凱:我正在海拔接近4千米的川藏公路折多山隧道的施工現場,在這里新老川藏公路形成了鮮明對比。每行駛近百米時都會遇到一個“之”字形彎道,道路非常崎嶇。尤其像有雨霧、有雨雪天氣的時候,這個地方就會出現大量的車輛排行,交通非常受影響。

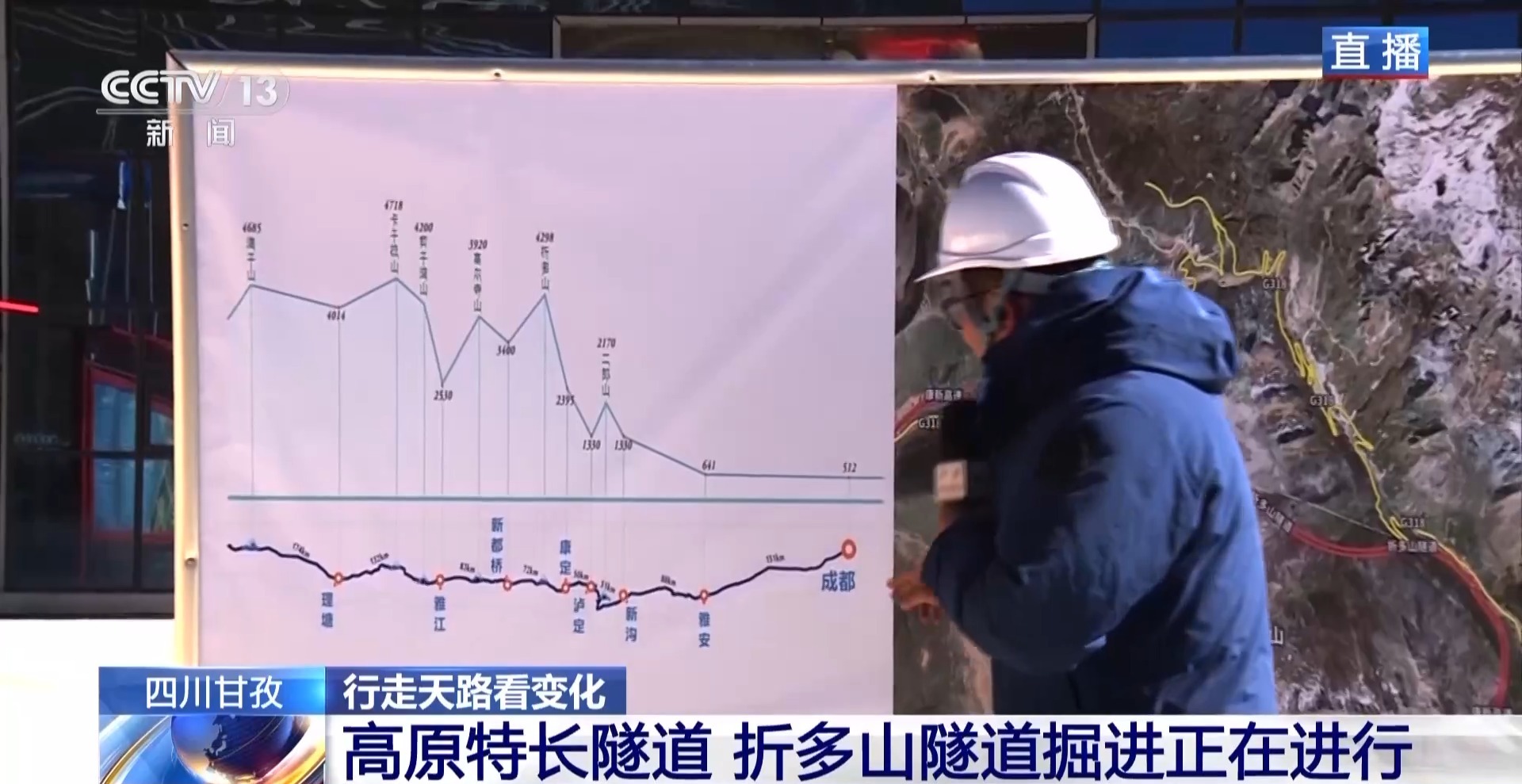

總臺記者 陳凱:從成都平原出發,一直向高海拔地區挺進,當我們到達折多山的時候,出現了第一個海拔大幅提升的爬升點。海拔達到了4298米,當我們翻過折多山之后,會進入到一個高海拔的平臺,這里海拔基本上都是三四千米以上。

總臺記者 陳凱:這張圖會對新老的川藏線有一個更加明顯認識,黃色的線是老318線,在這里需要在高海拔地區蜿蜒曲折去翻越折多山,但這條紅色是正在修建的折多山隧道,這條長約八千米的隧道可以大大減少通行折多山的時間,通行時間從1.5小時至2小時縮短到8至10分鐘,所以說這條隧道在修建的時候,就受到了很多人的關注,大家都關心這個隧道什么時候能夠通車。

總臺記者 陳凱:這個隧道從2018年開始進行修建,那有什么難點呢?這個巖石叫做"炭質千枚巖" ,是世界隧道領域的一個難題。因為這個巖石非常軟,我用手可以把它捏碎,區別于傳統隧道,施工人員可以用盾構機進行處理,但這種軟的巖石,在挖掘的過程當中會出現很多突泥涌水,這會影響施工進度,從這個隧道開始挖掘到現在,每天挺進的距離不到兩米。在過去的技術條件下,是一個施工的難題。但如今有先進工程機械的助力,讓挑戰這種難題成為可能。

總臺記者 陳凱:通過設置在隧道口信息中心的實時監控大屏,我們能夠看到最新的施工進展,可以看到,施工人員正在對隧道進行掘進。在它的中間有先進的施工臺車組成的施工平臺。過去在挖掘隧道的時候有很多工人,但是現在,幾個工人操作機械設備就可以一邊挖掘,一邊用鋼結構的鋼架對隧道進行支撐,同時進行加固和硬化,可以說在這樣一個海拔接近四千米的施工現場,建設者們用鋼結構的方式貫穿這條意義重大且險峻的隧道。

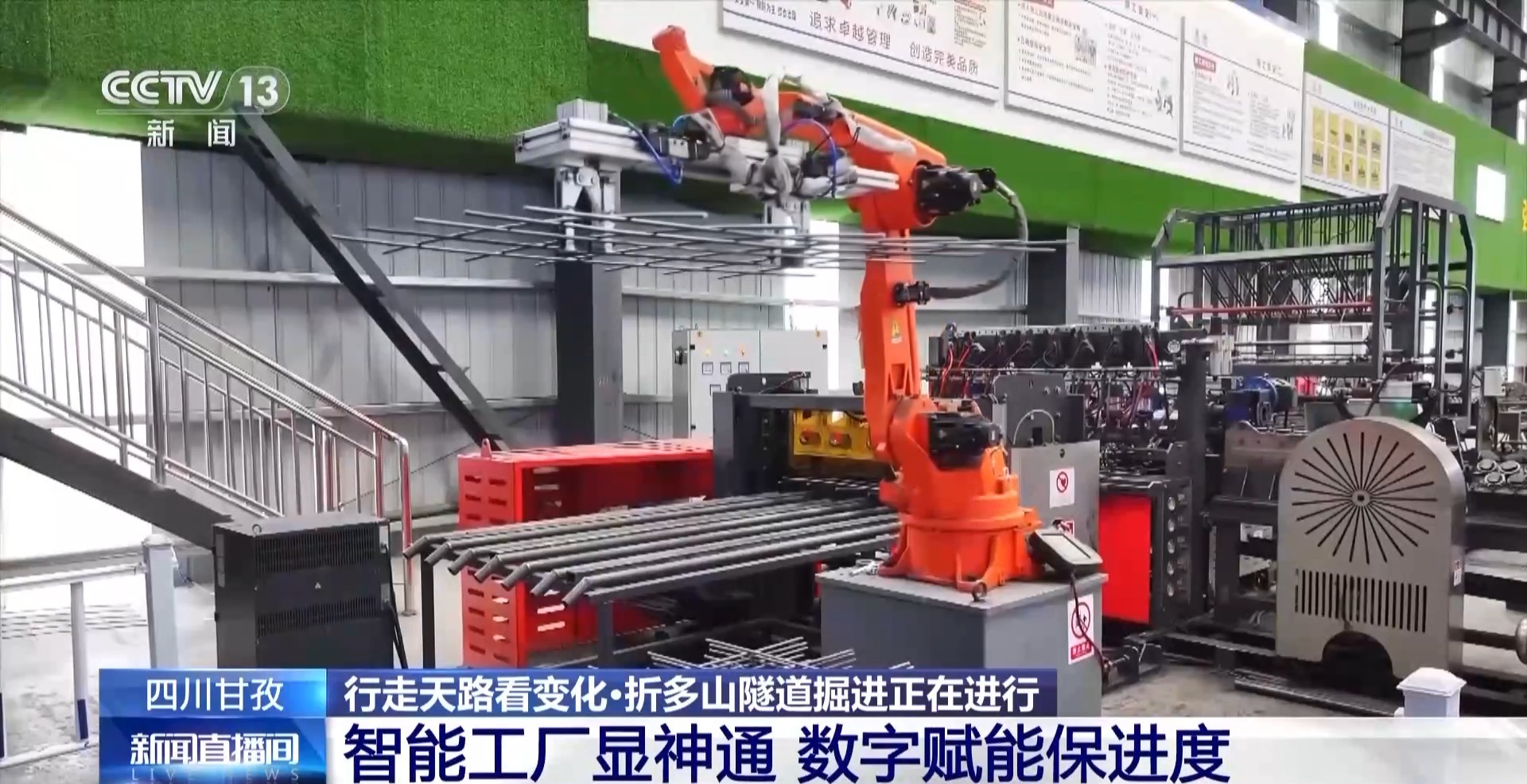

智能工廠顯神通

數字賦能保進度

總臺記者 陳凱:在距離施工現場十多公里的地方,有一個現代化的鋼材加工中心。走進這個中心可以看到,無人化的運輸設備在來往穿梭,機械臂在隨時工作著。而且,這里實現的是一個信息化操作。比如這里的施工地點,通過信息化設備下達指令之后,車間馬上就會開始施工,所以說,這個信息化的施工車間,每個月會對施工現場提供有效保障。在高海拔地區,建設者們在不斷掘進,通過地質復雜條件的難關,穿越的不僅僅是一個地質復雜的隧道,同時也是自然保護區,所以在施工的過程當中,也要保護好當地的綠水青山。

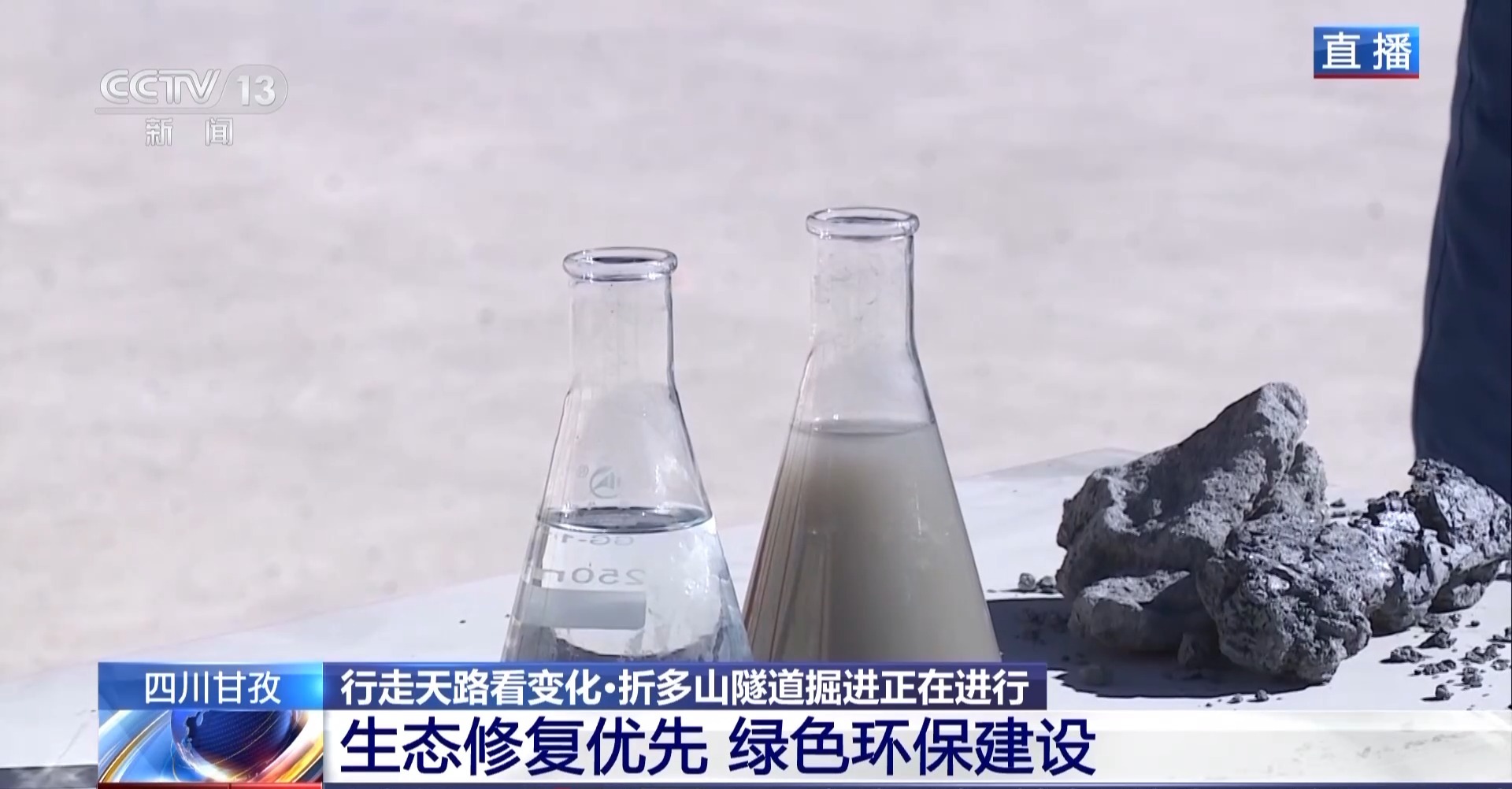

總臺記者 陳凱:在這發現了一個細節,因為我們在施工的過程當中會產生很多的施工廢水。這些挖隧道的廢水通常比較渾濁。它除了渾濁之外,還會有一些堿性的物質,如果隨意排放,會對周邊的生態造成影響。為此,施工方專門引進了一套國內先進的污水處理設備。經過處理的水非常清澈,可以達到污水排放的一級標準。

總臺記者 陳凱:此時此刻,我站在川藏公路折多山隧道的施工現場,心情非常復雜,也非常激動,七十多年前,老一輩的建設者們用非常簡陋的工具,在非常艱難的條件下,用頑強的意志修建了川藏公路。如今的建設者們有了新的機械設備的助力,同時在高原上,建設者們還有職工之家的保障環境,幫助他們去克服高原上的不適,讓他們克服復雜的地質條件,變得更加有信心,更加有底氣。70年滄海桑田,很多東西發生了變化。但是,唯一不變的是我們的建設者不畏艱難、勇攀高峰的意志和決心。

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP