每日經濟新聞 2025-04-12 22:40:25

4月11日,美國FDA官網更新政策,逐步取消單克隆抗體療法等藥物研發中對動物實驗的強制性要求。這引發了醫藥行業的巨大關注,國內外依賴動物實驗的傳統CRO股價面臨巨大沖擊。不過,多位業內人士指出,要想完全替代動物實驗,還需更多臨床數據來向監管部門證明,類器官在毒性預測的有效性方面能夠達到甚至超過動物實驗。

每經記者 林姿辰 許立波 每經編輯 楊夏

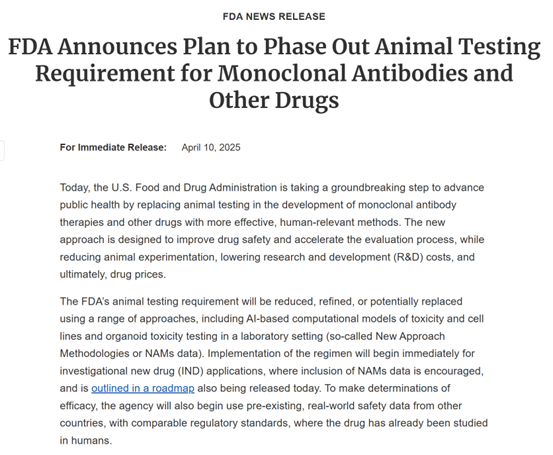

美國時間4月10日,美國食品藥品監督管理局(FDA)官網更新了一則具有里程碑意義的政策調整:計劃逐步取消在單克隆抗體療法和其他藥物研發中對動物實驗的強制性要求。

實際上,2022年FDA就通過了《FDA現代化法案2.0》,提倡尋找動物實驗的替代方案,但最新政策更加具體,指明了智能計算模型、類器官與器官芯片、跨物種數據整合的三大替代方向。上述計劃發布后立刻引發了醫藥行業的震動,由于對動物實驗更為依賴,以昭衍新藥(603127.SH,股價16.03元,市值120億元)、查爾斯河(CRL,股價99.75美元,市值49億美元)為代表的傳統CRO(合同研究組織)股價承受了巨大沖擊。美國時間4月10日,查爾斯河股價單日下跌28.13%;4月11日,昭衍新藥股價下跌9.98%。

不過,行業也對這項新政抱有更為理性的看法。4月12日,多位業內人士也在接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出,雖然新規指明了方向,但要想完全替代動物實驗,還需更多臨床數據來向監管部門證明,類器官在毒性預測的有效性方面能夠達到甚至超過動物實驗。目前,監管對新技術的審慎態度不會一夜轉向,大規模替代必然是一個分步推進的過程。

TGN1412事件是藥物研發史上一個著名的臨床試驗失敗案例。2006年,6名健康志愿者在注射了德國TeGenero公司的TGN1412單抗后,出現了嚴重的炎癥反應和多器官衰竭,導致試驗立即終止。然而,類似的情況卻沒在之前的猴子實驗中發生。

在大橡科技的市場總監王意看來,上述案例也很好地說明了FDA計劃“點名”單抗藥物逐步淘汰動物實驗的原因。拋開動物與人類免疫系統的區別不談,人源化單克隆抗體是一種針對人類疾病的特殊藥物,這種藥物對動物來說是一種“外來蛋白”,往往會引發實驗動物的免疫系統反應,這種反應不僅會改變藥物在動物體內的分布和濃度,還會讓科學家很難準確判斷藥物的毒性。

而且,動物實驗普遍面臨著費錢、耗時等問題。數據顯示,一個單克隆抗體開發項目通常會使用144只非人靈長類動物(NHPs),美國生物醫藥實驗猴產業鏈對中國高度依賴,2017年至2019年期間有50%以上的實驗猴來自中國,新冠疫情之后NHPs的成本飆升至近5萬美元一只,開發一種單克隆抗體的成本約為6.5億至7.5億美元,耗時長達9年,這讓依賴融資的創新生物醫藥公司倍感壓力。

因此,2022年6月,中國海關總署暫停對美實驗猴出口許可審批后,美國國立衛生研究院(NIH)不得不緊急削減30%的動物實驗項目,并于當年通過了取消動物實驗的強制要求的《FDA現代化法案2.0》,將希望寄托在AI、類器官及器官芯片技術上。

“相比于兩年前的‘雷聲大,雨點小’,這次政策提供了更具體的替代思路,包括鼓勵運用AI算法與類器官技術結合,從而在藥物開發中減少甚至替代動物實驗。”4月12日,希格生科創始人兼CEO張海生在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,FDA政策從單抗切入給了行業一個落地的范例,明確了以類器官模擬人體環境、結合AI算法進行篩選和優化的可行性,為后續在更多藥物領域逐步放寬動物實驗要求奠定了基礎。

相比AI,類器官和器官芯片技術看似還未“出圈”,但耀速科技創始人兼CEO謝鑫告訴記者,它們已經存在十幾年了,并非全新的名詞和技術。其中,類器官技術旨在通過自組裝手段,模擬人體組織和器官功能,而器官芯片可以通過工程化手段調控器官的生理剪切力等微環境,進一步提升模型的仿真度。

謝鑫表示,微生理系統在預測人類反應方面可能與動物測試一樣或更具預測性,多器官“人體芯片”不僅能夠檢測動物實驗中無法發現的效應,還能實時監測功能終點(如電生理學、酶釋放和生物標志物),為藥物研發提供更精準的預測。這些技術的成熟度已能滿足部分監管審評對藥物療效和安全性的核心要求,尤其是在單克隆抗體等生物藥領域。

實際上,FDA在新政的路線圖中已經明確給出了肝臟、心臟和免疫相關的臟器模型。據王意介紹,人類肝臟芯片技術在預測藥物性肝損傷(DILI)方面表現突出,已被納入FDA的創新藥物科學技術促進計劃(ISTAND)。在一項關鍵驗證研究中,該技術成功識別出87%的臨床肝毒性藥物,展現出優異的預測能力。

“這些基于人類細胞的技術平臺有效規避了物種差異,能為藥物安全性評估提供更貼近臨床的真實數據。”王意以單克隆抗體安全性評估領域舉例,類器官和微生理系統的獨特優勢體現在靶向性評估、器官毒性預測、心血管風險評估和免疫毒性檢測四方面。未來,多器官“人體芯片”系統將有望實現整體藥效評估,例如通過連接肝臟、腫瘤組織和免疫模塊,可在單一微生理系統中同步研究抗癌單抗的腫瘤殺傷效果和器官毒性。

而且,器官芯片技術正在突破傳統藥物研發的“死亡之谷”。根據Ark Invest(方舟投資)發布的《Big Ideas 2025》,器官芯片技術通過微流控、3D生物打印和組織工程等進展,提供了更生理化、可擴展且高通量的測試平臺。結合第二代模型(從患者活檢中生長)和人工智能對大數據的分析,可以實現對藥物反應的精準預測,從而顯著提高藥物研發的成功率。

張海生也在實踐中看到了這一點。目前,希格生科利用其胃類器官模型加上晶泰科技的AI開發出全球首款彌漫性胃癌靶向藥SIGX1094已經進入Ⅰ期臨床試驗階段,并獲FDA孤兒藥資格及快速通道認定,相比傳統研發節省40%~50%時間及約2000萬元成本。

盡管技術層面的進展不斷,但不少業內人士對類器官芯片能否獨當一面持保留態度。4月12日,一位國內CRO行業從業者告訴記者,據自己了解,FDA的確會收到一些類器官實驗的數據,但這些數據大多是小規模的,且多為企業自主提交。而且,對于這些類器官數據與臨床數據以及動物實驗數據之間的相關性,目前還沒有人進行系統的研究和統計,這一領域的實際進展一直較為緩慢。

體外實驗全面替代動物實驗仍面臨諸多挑戰。比如體外實驗與動物實驗之間的相關性尚需全面認證,科學支持是否已經完全到位仍值得進一步探討。以單抗藥物為例,盡管其靶點較為明確,在理論上能夠解決脫靶問題,但僅靠體外實驗和人工智能(AI)風險評估來評估藥物的免疫原性還遠遠不夠。而經過抗體偶聯藥物(ADC)修飾的藥物復雜性更高,應用類器官芯片的變數也更大。

謝鑫也提到,對于復雜疾病(如癌癥)的多器官交互模型,仍需進一步驗證和優化,復雜全身性藥效研究,也需要搭建更精妙的多器官芯片模型來支撐,AI模型也需要更多高質量的數據來訓練,這些都限制了類器官技術的全面應用。

正在美國參加生物醫藥行業會議的Alex Zhavoronkov也有類似的觀點。作為英矽智能首席執行官,他認為當前技術的成熟度,僅靠類器官模型不能給出很好的答案。以小分子療法為例,在體內與在類器官模型中會有不同的表現,因此公司在評估AI設計的小分子藥物時,不僅會考慮分子在類器官模型中的表現,也會結合動物實驗進行研究。

在Alex看來,政策落地需要循序漸進,比如在開發抗癌藥物時,是否可以考慮先減少一些昂貴且耗時的GLP(良好實驗室規范)毒理研究。據其介紹,GLP毒理研究成本往往是非GLP毒理研究的7到8倍,時間也延長了3到4倍,如果取消這一步驟,團隊可以節省更多時間,并創造藥物發現新紀錄。

“試想一下,如果在完成非GLP毒性研究和DRF研究,取消對兩種動物物種進行28天GLP毒性測試的要求,那將真正大幅簡化流程優化成本。我們有一種藥物,正在做小鼠的全生命周期給藥研究。即使是這樣的長期研究,也比用于提交IND(新藥臨床研究申請)的正式GLP研究更便宜。”Alex說。

目前,類器官和器官芯片行業仍處于早期發展階段,市場參與者眾多,但全球市場整體融資表現受個別明星企業的融資影響較大。例如,Emulate、TissUse、Hesperos等國際頭部器官芯片公司占全球市場份額的50%以上,Emulate作為行業標桿公司,其器官芯片技術已被廣泛應用于藥物研發和毒性測試,公司于2021年完成了E輪融資,累計融資總額接近2.25億美元。

在國內,根據《2023類器官技術與行業研究報告》,類器官公司的成立時間集中在2015年至2021年,整體融資也處于早期階段,大部分處于天使輪至A輪,商業化較早的科途醫學、大橡科技、創芯國際經過多輪融資,先后進入B輪和Pre-B輪。即便在資本市場遇到寒冬的2022年,類器官行業融資情況仍較樂觀,融資輪次從天使輪到B輪,金額從數千萬到上億元不等。

而且,一個值得關注的現象是,大藥企也在積極參與這一賽道。據不完全統計,目前已有強生、默克、阿斯利康、輝瑞、賽諾菲、百時美施貴寶等20余家跨國公司通過購買產品、合作授權以及投資等形式直接入場類器官和器官芯片領域。其中,羅氏于2023年5月宣布成立人類生物學研究所(IHB),專注于推進類器官等人類模型系統領域的研究,極大地促進了行業對相關技術的信心與投資熱情。

4月11日,昭衍新藥表示不斷注重和加強開展類器官研究,期望早日實現以體外試驗替代活體動物研究試驗;4月8日,藥康生物宣布將新增“AI驅動類器官、動物疾病模型多模態臨床前藥物研究平臺項目”,計劃投資2億元,建設周期為60個月,預計2030年4月達到預定可使用狀態。另外,之江生物、益諾思、康龍化成等多家上市公司曾披露過對類器官和器官芯片的布局,但多處于早期階段。

“對于新藥研發而言,安全性與有效性始終是最關鍵的兩大指標。”張海生表示,全球新藥研發的失敗案例中,約50%是到人體后藥效不足,另有約三分之一則源于臨床前未能及時發現的毒性問題,其中尤以心臟毒性和神經毒性最具殺傷力,它們往往是不可逆的,對人體危害巨大,也會直接導致臨床試驗的失敗。

“在全球醫藥競爭日益激烈的背景下,提高藥效預測的準確率、降低毒性篩查的失敗率,正是新藥研發升級的關鍵切入點。”張海生說,如果“類器官+AI”模式能在更多疾病領域得到驗證,就有望成為整個行業的新底層技術與核心驅動力。

(封面圖片來源:每經記者 王昊毅 攝)

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP